作品リリースのペース分析と理解

今回は作品のリリースペースについてです

例として下記5バンド(スラッシュ&デスメタル大御所)の活動年数とリリース作品数で割り出してみます(ライブ作品やコンピは除く)

バンド名 年数(約)作品数

Metallica 45年 11

Megadeth 43年 17

Slayer 38年 12

Cannibal 38年 15

Deicide 39年 13

上記5バンドを平均で割ると「約3年に1枚のペース」でリリースされていることが分かりました

(総活動年数÷リリース作品数=206年÷68枚=約3年)

この「約3年に1枚」のペースでのリリースですが、長寿エクストリームメタルバンドの理想的基準の指標にもなりそうです

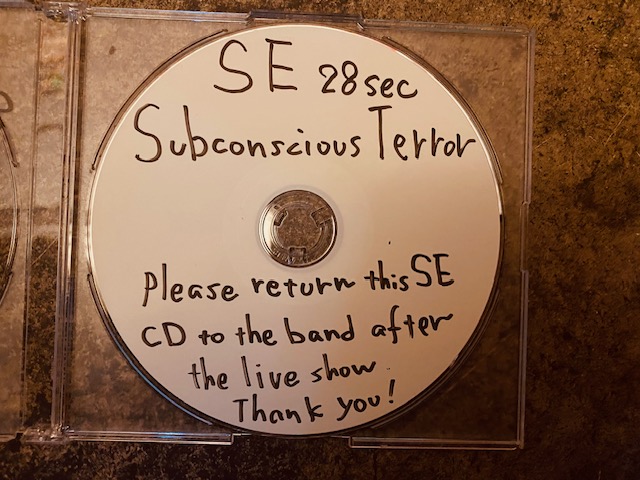

ではこれを我々Subconscious Terrorに当てはめてみます(デモリリース2作品やライブDVD等は除く)

我々の場合、結成から数えると32年(2026年現在)になりますが休止期間がありますので実質活動年数で計算してみます

第一期(1994-1998年)

第二期(2019-2025年)~現在

計10年÷4枚=2.5年

これまでリリースのペースを計算したことはありませんでしたが結果としては「2.5年に1枚のペース」であることが分かりました

パッと見なら上記大御所バンドのリリースのペースより少し早いイメージに感じます

ですが、よくよく考えてみると大御所バンドはリリースした後に数年レベルでワールドツアーを行っている事を想定するとむしろ彼らの方が早いペースと言えそうです

と言うのが、我々の様な超小規模バンドだと海外ツアーをしていると言っても範囲も知れてますしショーの数も彼らとは雲泥の差です、なのでむしろ我々の「2.5年に1枚のペース」は早いとは言えないかもしれません

「リリースのペースが早い」というのはバンドの能力においてかなり重要だと思います、特に我々の様な非有名/小規模バンドであれば尚更です。矢継ぎ早に「毎年」出せる位の能力すら必要だと思います

第一に「バンドがアクティブであること」を示せる

第二に「沢山作曲できる能力があること」を示せる

第三に「ファンやプロモーターへの活動訴求」

1つずつ見て行きましょう

第一の(外交的に)「バンドが動いている事を示す」ですが、例えば我々の海外ツアーにおけるプロモーターさんからの招聘はSNS上(Instagram等)でバンドが積極的に活動中であることを拝見下さり、お話を頂く事が多いです。実際、海外からのファーストコンタクトはInstagramからのDMが一番多いです。チョコマカと色んな国に行ってコツコツ活動しているバンドなんだ=「ガチ」でやっている意気込みが伝わります

第二の「沢山作曲できる能力がある」ですが「質を下げず」に「短期間で多数の作曲ができる能力があるかどうか」です。これはコンポーザーにとって「感性の次に重要なセンス」だと思います

もう少しかみ砕くと「なかなか曲を創れない」(アイデア枯渇)、「曲を創るのが遅い」というのはそこがバンドの上限範囲にもなりかねず、テンポの良いリリースが出来ないと「昔取った杵柄」(過去作品のみに依存)の様な形になってしまう懸念もありそこからの前進は厳しくなるかもしれません。やはり挑戦し続ける事です

確かに有名大御所バンドであれば間が空くことは先述の背景からあるかもですが、非有名&小規模バンドで「リリースが遅い、リリースが少ない」というのはただでさえ非有名なのに輪を掛けて致命的に「存在を忘れられる可能性」が潜んでしまうとも考えられます

そういう意味でもリリースのペースについては更に上げて行く必要性はありそうですし、創作能力の有無が試されるところでもありますね

我々、昨年(2025年)の「Devoid of Seraphim」リリースに続き、今年(2026年)もアルバムリリースの予定を立てています

上述の「沢山作曲が出来る能力が有るかどうか」の挑戦でもありますし非常に楽しみです

これからあと何枚リリースできるかな

バンド活動は事実を足跡にしていく

表題の「バンド活動は事実を足跡にして行く」についてですが、言葉を借りるならば「検証可能な事実や具体的な成果で判断される領域」で音楽活動を行う事で「活動方針のあいまいさや迷いを減らす指標になる」という内容です

つまり言葉や評価で判断せず、「事実」や「成果」に基づくバンド活動をすることであいまいさや迷いを減らすです

例えばX(旧Twitter)であればXをやっている中だけの世界。その中だけの会話ですから何も影響を受ける必要は無いと思います。実際、日常生活において身近な知り合いでTwitterをやっている人には出会ったことがないですしね

なので各SNSはそれをやっている人たちだけの憩いの場であり活動方針においての影響は不要です

このようにあくまで「活動や実績の事実で判断する領域」で方向性を定めることで各SNS上での真偽不明な話やそれらに影響を受けたりなどの取捨選択を含め活動に対する迷いは減ると思います

例えばですが「ツアー時」においてどの国で、そのエリアで自分達の音楽が受け入れられるかなどの事実を分析することです

マーチの販売量だったり、現地国SNSでの活況度(取り上げられ方)だったり、DMやコメントでの「又来て!」の数だったり、はたまたインタビューの申し込み数が増えたり

そもそも母数が大衆音楽とは異次元で少ないので「相思相愛なエリアで相思相愛な共感を共有する」です。デスメタルを聞かない人の前でデスメタルをやるのは相互にシンドイですからね

あとはもちろんショップでの販売数(ランキング)も「事実としての成果」なので判断材料として重要です

事実を判断して行かないと、先述の特定SNSだけの中で「これは良い、これは悪い」という評価や判断に洗脳や影響されるのだけは避けないとバンド活動自体に迷いが生じる可能性も考えられます

しかもSNSはアルゴリズム的に「トゲがある表現者が目立つ」様なので偏った思考表現をする人たちも多いと思います

いわゆる「有名だから聴く」、「有名だからその曲はスゴイ」と崇められるもその例ですね

例/去年2025年にBLOOD INCANTATIONが1曲20分にも渡る曲をリリースした際、「右に倣えで崇拝」している人がいましたよね、これが正にそう。「皆んなが凄いと言うから凄いと言っておこう」、そして悦に浸るの様な人が恐らくいると推測します。逆にそうは思わないという人はわざわざSNSに挙げないとも推測されますので「この曲は凄い」だけが独り歩きします。個人的にはBlood Incantationは好きなバンドの1つですがこの曲を絶賛するまでは感じなかったです

我々、SNSが苦手と常々書いていますがこのブログ以外ではそう言った感情を排除し「ライブ告知」「リリース告知」「マーチ告知」のみを淡々と発信し続けているつもりです

できるだけ感情を排除

トゲを出したり感情表現すると結局は「ミイラ取りがミイラになる」ような気がしていて

音楽は自由にやりたいので偏った意見等での判断や影響を受けたくないからです

だからこそ「事実に基づいた活動」をすることが「迷わずに進める足跡」ではないかと

もしマネージャーが存在するならばSNSや告知は全任し、我々は音楽創作とライブだけに没頭したいのが本音です。ただ小規模バンドである我々はそういう訳にも行かないのでブレずに淡々と告知に活用していく感じになります

SNSは応援が我々にとって最大の鼓舞です

ではバンド側の音楽創作以外で「事実や成果を得る為のプロセスとしてどのような具体的行動をすれば良いのかですが例えばライブ毎の改善

お客さんの前で演奏披露させて頂く訳ですからその1回のライブには沢山の情報量が埋蔵しています

なので「ライブをした→終わり」では無いです、ましてやライブはショーエンターテインメントです

部屋でヘッドホンで聴くのとは違い「視覚+聴覚」のライブショーです

我々の場合だとライブ後はメンバー各自が「こうしたい、ああしたい、ここを改善したいetc」をどんどん箇条書きで共有しています。それらを分析判断し次回ライブから即実行しています

とにかくやってみることです、効果が無いならまた改善と言う具合にずっと続きます

なのでショーの内容は去年と今年だけでも全然違うと思います

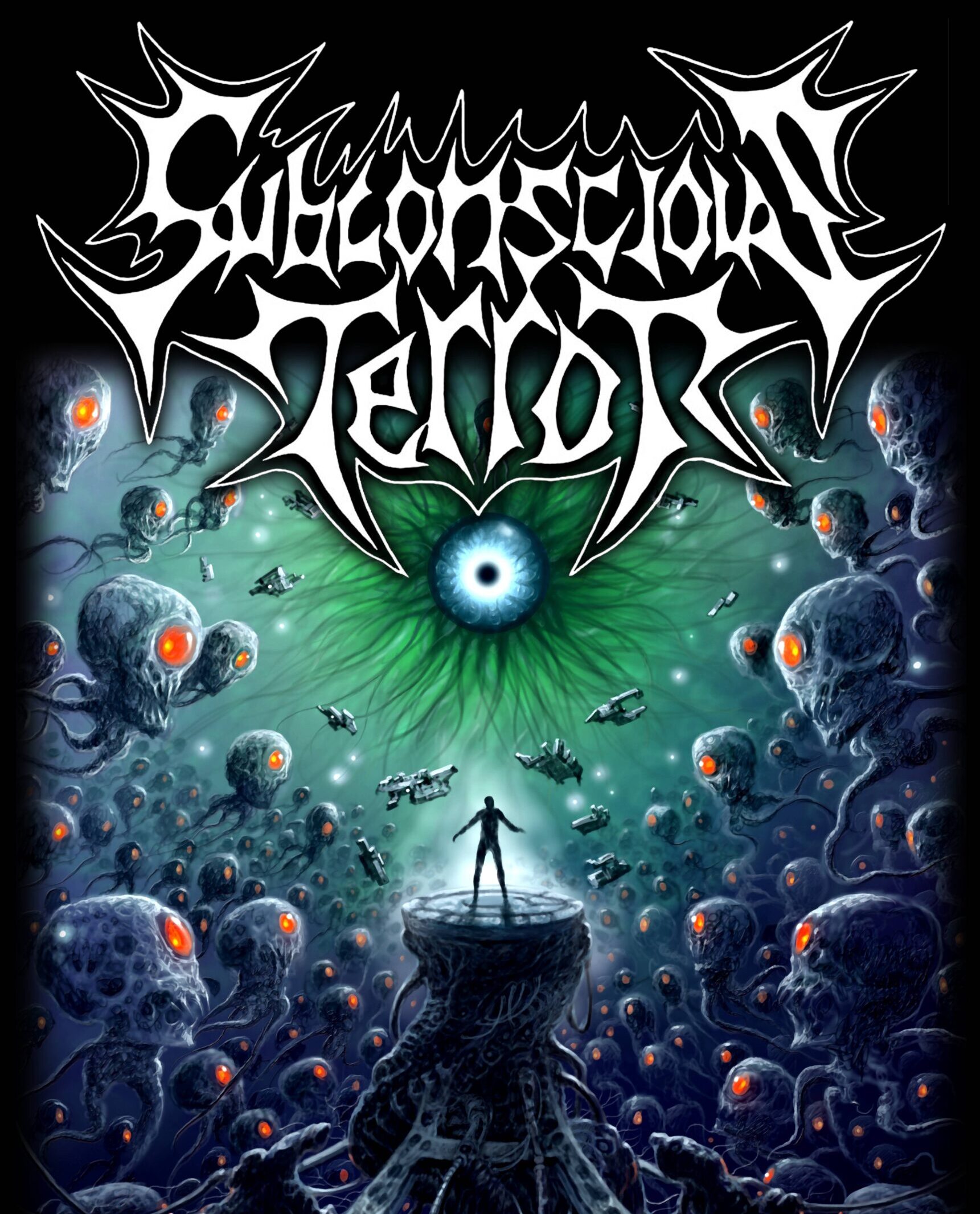

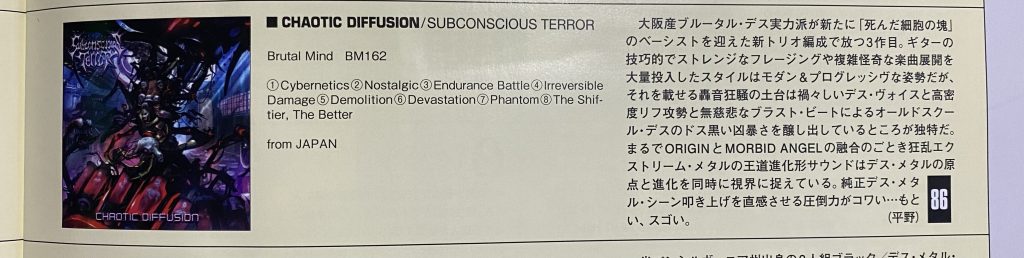

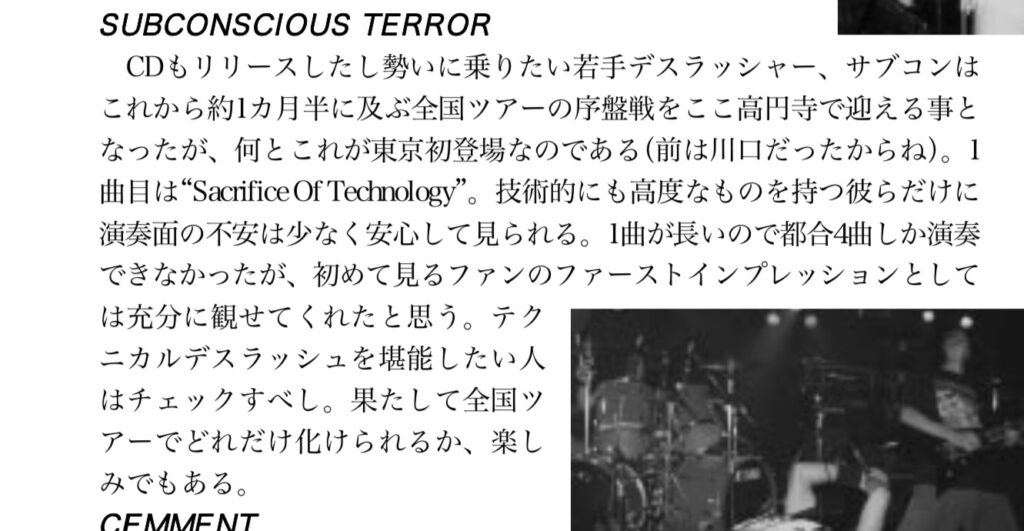

↑これは言葉での評価範囲ではありますが雑誌にて言葉のキャッチボールの無い一方通行な事実として捉えています。インタビューもそうですね

単純なほどに難解

時代と共に「音階」はある程度出尽くしたとも言われています

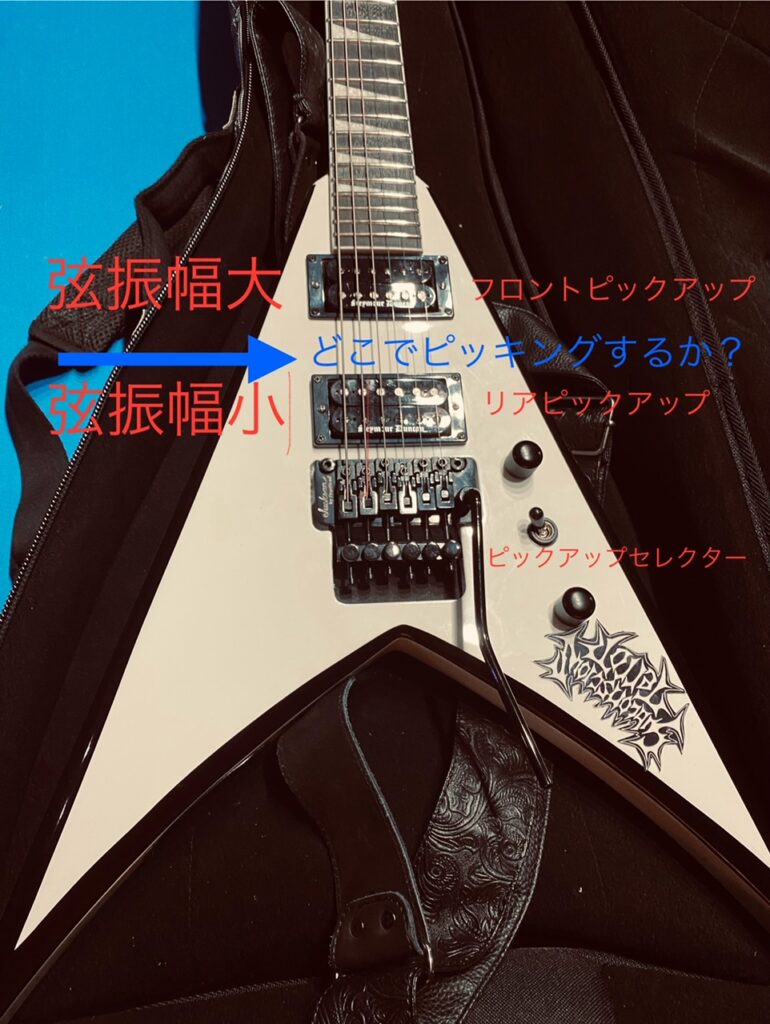

今回は「音階」=「ギターリフ」として話をしてみます

1オクターブの中に存在する全ての音の数は12音です

つまり12音の中での組み合わせで音階が成立しています

特に何十年もメタル系を聴いてきていると単純なギターリフは今や「既視感/既聴感」がある様な気がします(時代が進む程に)

だからと言って「音を足していく事」(スケールスウィープしたり速弾きしたり)で本当に良いのかという気持ちもありますし、それすら飽和しています

例えが良いかどうか分かりませんが「ギター初心者の方でもコピーし易いようなデスメタル曲を創る」というのはとても難しいと今は感じています

それほど「音を減らす」というのは難しいとも言えますが、ただそれこそガチのデスメタルリフの神髄であるとも思いますし更に「感性」を働かせてその突破口に挑戦です

バンド練習とは

国内のメンバー募集で「都内で週1回集まってスタジオ練習可能な方」等を見掛けます

それが不思議というかそれだとメンバーがなかなか見つからないでしょう

条件が楽器スキルよりも「週一で集まれるかどうか」という

つまり「スタジオ練習に来れるかどうか」になっています

楽器スキルは個々/個人のものです

下記Youtubeリンクの10:20辺りからを是非ご覧ください

上記は元Angra、元Megadethの世界的技巧ギタリストの”Kiko” Loureiroさんの動画です

彼の来日コンサート編のVlog動画なのですが日本公演前日にメンバーで1回リハスタを行う内容です

メンバーが各自遠方住まい

なのでこの動画では現地の日本集合の日本のスタジオで1度リハをしての本番公演です

これが普通というか例えば先述の「毎週スタジオ」に入って何をするのかがむしろ分からないです

まさかスタジオで「ちゃんと弾けるかどうか、ちゃんと叩けるかどうか」の確認は流石に論外です

何が言いたいかというと「メンバー集合」=「自身のプレイがMAX状態に仕上がった状態」で集まるということ

彼らと同じく我々も事前の十分な相互確認と普段からのクリック音源練習で各自準備に余念が無いです

なのでメンバーが揃った演奏はあくまで「実音」の確認なのです

曲作りでのスタジオ練習ならまだしも毎週スタジオに入って何をするんだという不思議感があります

言葉を選ばずにいうならば、プロ意識をもったプレイヤーはスタジオで「ちゃんと演奏できるかどうかの確認」なんて流石にプレイヤープライドも許さないと思いますし、ファンの前でそんな恥ずかしい演奏は個人的にも許せない気持ちになるでしょう。普段から自分にプレッシャーを与えながら練習し続けることになります

キコさんの動画と同じく、我々もメンバー全員が遠方住まいです

我々の場合の海外ツアー時は国内空港最寄りスタジオで3時間リハーサルからの出国が多いですね

国内ショーの場合はライブ会場最寄りのスタジオで3時間、確認リハーサルに入ってからライブ会場に向かうのが基本です

これらは「プロ意識」の問題だと思います

日々練習です

黙々と創るコンポーザー

現代機器のお陰でDTMでデモを創って保存できることで音楽制作のスピードが一気に上がりました

90年代はラジカセにギターリフを保存しておき、曲構成を組んだ後は一発録りでイントロから最後まで(しかもクリックも無し)弾き切ってそれを元にメンバー全員が曲を覚えるという。

当時はそれが普通でしたが今となってはスゴイ大変な事をしていたのだなと感じます

曲創りは楽しいとともにどこかで歯止めを利かせる必要があります

つまりアレンジをし始めるといつまで経ってもその曲が完成することが出来ませんよね

コンポーザーのセンス有無はそこも重要だと思います

もしも定期的にリリースしたいなら期限を決めるなりしてどこかで止めないと永遠にリリースできませんよね

これも音楽センスだと思います

つまりダラダラとしている性格だったり、逆に竹を割った様な性格だったりなバランス感覚

当方の場合はイントロから最後まで構成を練った後は最大でもRev10(展開やリフ変更の修正回数)以降は触らないようにしています、よっぽどのことが無い限り

なので非公開DEMOファイルにはレビジョンを付けているのですがDemo_00(修正回数0回)から始まりDEMO_10(修正回数10回)までがMAXです

上手く創れた曲はDemo_03くらいで完成することもあります

ちなみに毎日10回以上を2週間位は時間を置きながら聴き直します(例/昼・夕方・夜・夜中など)

ですからDemo構成が出来た時点でも既に何百回と聴いている状態になります

そこから本番のレコーディング、バンド練習、そして実践でのライブ演奏という流れになりますからリリースされる時点で既に1000回単位の範囲で聴き込んでいると思います

そして表題、「黙々と創る」のお話です

承認欲求に捉われたり、何かに期待したりなヨコシマな気持ちが入るとやはりヨコシマな曲が出来る可能性があると思います

このシーンはどちらかというと大衆音楽とは反対方向なアンダーグラウンド音楽シーンですから「創りたいものを創る」が正解だと我々は思います

常々言っている「バンド活動ができる生活環境を整えて自由に好きに創作やライブを演る」です

もちろん沢山の人に届けられればこの上なく嬉しいことですが、あくまでも創作は純粋なままで黙々と創るです。これは自分にも念を押して言い聞かせている部分もありますが、最も重要な事は「ピュアで居続ける事が永く続けられるコツ」でもあると思います

バンドマンの「羨ましい」と「嫉妬」の関係

結論としては「行動力/実行力センス有無」の感情の違いだと思っています

①羨ましい・・・肯定感情(憧れ/自分もそうなりたい)

②嫉妬・・・否定感情(相手を妬む)

よくあるのが同ジャンルや同年代で活動中の他バンドの規模感が増した際に、①か②の感情に枝分かれし易い傾向があるではないかと考えています。ほとんどが①だとは思いますが

我々の場合も①ながら加えて規模感が増していくバンドとはどんどん交流したい気持ちが強くなります

なぜならそのバンドの活動が上手く行ってるということですから彼らにアプローチできれば吸収学習できる可能性が高まります

②の感情パターンは少数だとは思いますが、その時点でバンド活動自体もそこが上限でしょうし、つまりは行動力の無さが現況の結果を生んでいる訳ですから何か原因があるはずです。その原因を徹底追及し自己解決(またはバンド内解決)できない限り難しいと思います

「羨ましい」と「嫉妬」における感情の差異は「行動力と実現力(のセンス)有無」の裏返しでもあると考えています

例えばですが「どうしてもCannibal Corpseと全米ツアーを廻りたい」としましょう

結論としては「廻りたければ廻れば良い」しか選択肢はないです

なぜそれをしないのか

全ては何かしらの理由を付けて言い訳をしている可能性が高いです

これだけSNSが普及している今、幾らでも彼らやエージェントにアプローチは出来るはずです

もちろん前提として単なる浅はかな熱意だけではダメで、そこに辿り着くまでにどんな準備が出来ていて、どこまでしらみつぶしに情報入手が出来ていて、その為の十分なアプローチ資料だったり活動資金が準備が出来ているかなどはそもそもな話です

こういったあ範囲は努力とすらいえない最初期の準備になります

精力的にバンド活動を行っているバンドはその熱意が「異次元」です

そう言った異次元で実行力と情熱の有るバンドはジャンル不問でリスペクトしています

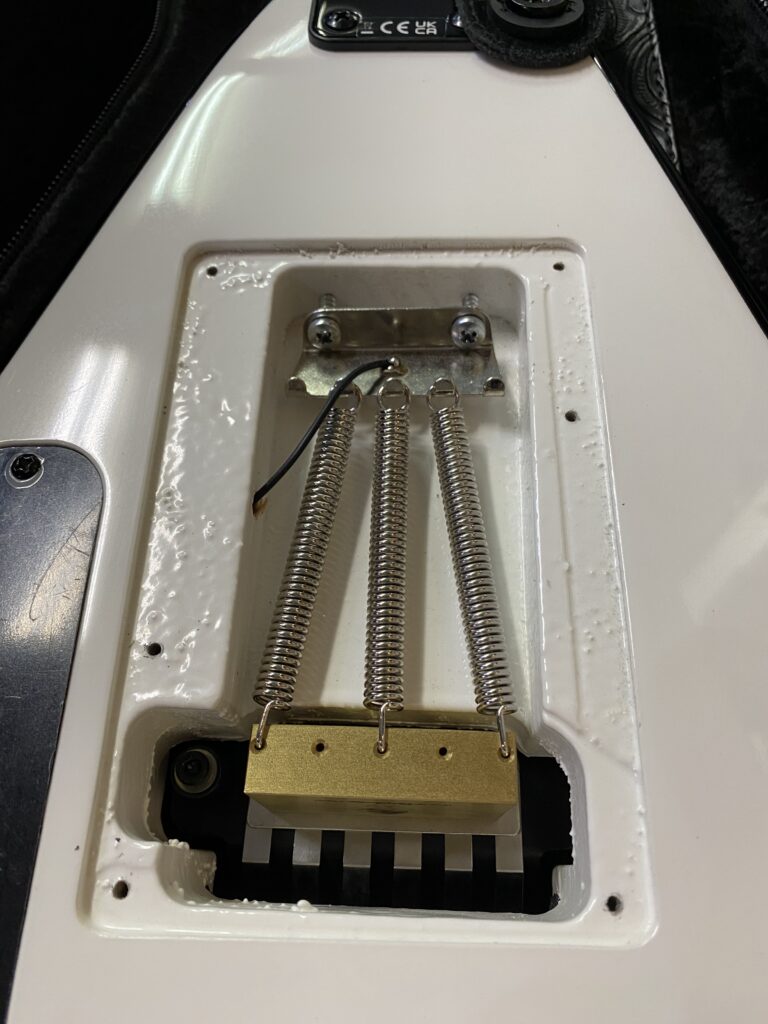

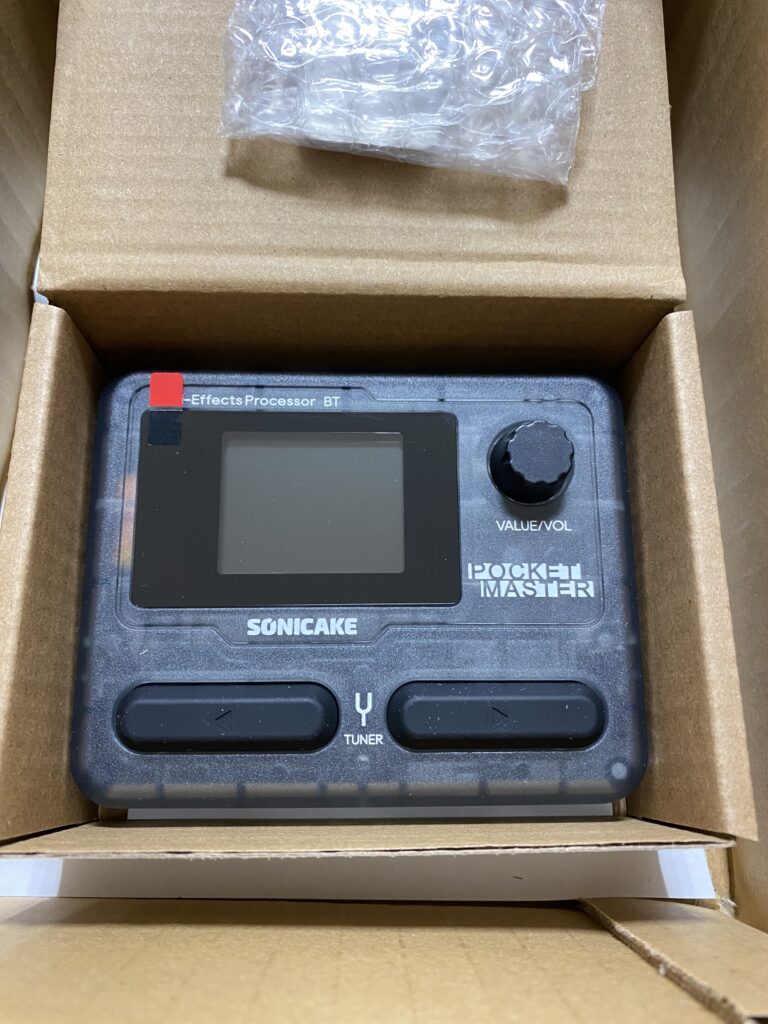

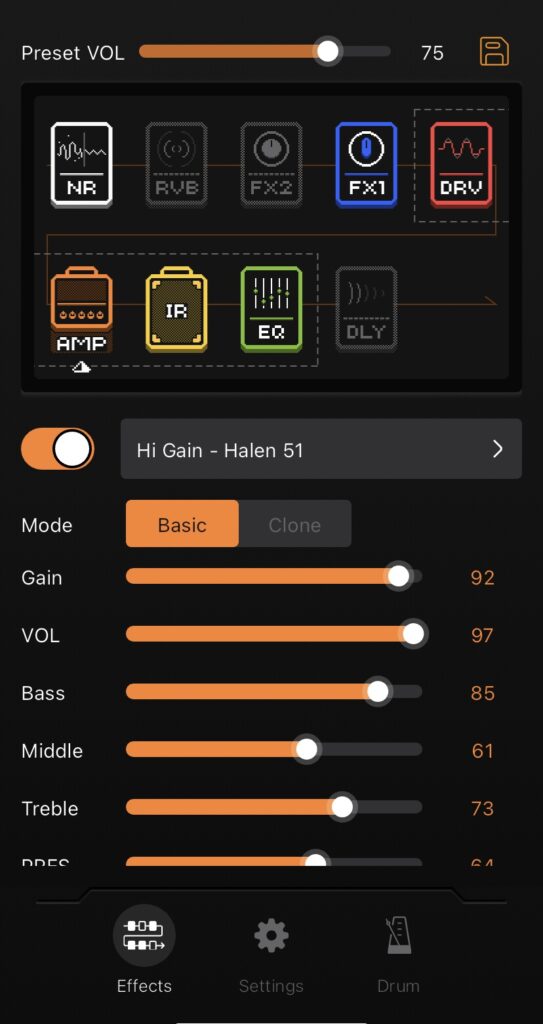

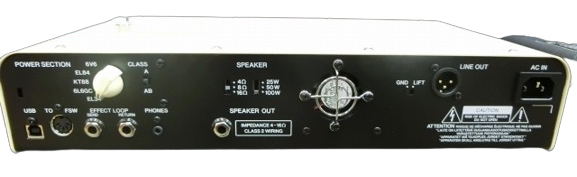

永遠に続く機材更新のお話

ライブの際、手持ちのIphoneをギターアンプの近くに置いて動画を撮っています。

そして後日にギターの音質を聴いては改善すべく機材更新してきています。

(バンドアンサンブルはもちろんなのでこの部分は今回省きますがですがそれらは各自の仕事)

もはやこのブログではギター機材更新記事を何度書いたか覚えていない位な定番になりつつある今回の内容となります

前提をおさらいですが弦楽器隊はライブ会場でキャビネットスピーカーとコンセント差込口のみをお借りしています

今回はギター音が「ドライ音過ぎることに気づいた」問題です

背景としては周波数被り(ドラムとベースとボーカル声質)を出来るだけ避ける為、ギター音質は基本カリカリした音です(低音を出さず、中高音域を出しまくる)

これはこれで輪郭が敏感過ぎる位に曲が分かり易いので好んでいます

実際、メンバー全員の音の分離はかなりハッキリしていると思います

ですがギター音があまりに「ドライ音過ぎる」ということに気づきまして

そこで今後導入していくのがBossのRV-6です

リバーブ系機材ですがこのエフェクターにはRoom機能というのが付いています

このルーム機能だけを使います

ライブ時に「空間感」が出せるのでギターリフの立体感が出るのと速い刻みなどでも粒がボヤけないというメリットを感じています

ですので内音を小さくしたい我々にとってはギター音に立体感がでることで音量が小さくても前に出やすいメリットです。

音量については前回も書きましたが「外音」(お客さん側の会場スピーカ)の音量バランスが全てです

内音はとにかく音が廻らない様に小さい音で音の分離重視で演奏パフォーマンスを挙げて行きたいです(以前に書いた通り、ステージ内はドラムの生音とボーカルの返し音がメインで聴こえてくる位がベター)

ただこのエフェクターはギターバッキング時に使うのでツマミ的には12時を超えることは無く「薄く掛ける」感じになります

我々は特にシングルギターのバンドなので音に厚みが出せると考えています

早速次回のライブから使ってみて本採用かどうかです

お次の機材は高価(10万円~)なのでまだ購入を躊躇していますが2チャンネル仕様のステレオパワーアンプです

下記2選択肢です(但し共に市場流通が少ない)

①Marshall 9200(ラック式)

メタリカを始め多数のエクストリームメタルバンドが使用だそう

②GT1000FX(ラック式)

メガデスを始めこちらも多数のエクストリームバンドが使用だそう

Matrix Amplification

2チャンネルあるパワーアンプですのでプリアンプからスプリッター(分岐機器)を使う事で2つのキャビネットスピーカーから同時に音を鳴らせます

例えばキャビネットAからは低音重視の音厚サウンド、もう1つのキャビネットBからは中高音重視で輪郭をクリアにするというようにです。更に分岐先からイコライザーを用意すればプリアンプ側が1つでも2種類の音を同時に出せるのでライブ時に音の厚みや輪郭が前に出せると算段しています

ただ既にライブ用ギターアンプヘッドだけでも5台も所有していますので躊躇しています

今年度中の「欲しいものリスト」に挙げておきたいと思います

機材改善は終わりが無いですね…

和風は戦略なのか、それとも幼少時からの親しみから生まれた創作なのか、それとも?

・ビジュアルがいかにも日本風メタル(和服、兜、神社、お寺、etc)

・音階使いがいかにも日本風メタル

これらの音楽はもしかしたら日本人の洋楽メタルファンの中にはアレルギーがある人もいるかもですが、日本のアニメ産業を始め、和服や神社などのビジュアルは海外の人にとっては日の丸ニッポンと分かり易く、特にフェスなどでは国代表的なポジションでその風貌から、イベント主宰からもお客さんからもウケが良いと思います

これは決して否定するわけでは無いですし、むしろナイスアイデアだと思います

自分達の音楽を届けるための1つの手法です

届けたくても届けられる力が弱いなら工夫が必要です

かといって我々が明日から着物を着たり、兜を被ってライブをする訳はないのですが、ただ音階については思う事はあります

幼いころから聴いて来た馴染みある音階、いわゆる日本音階(平調子)です

我々の様な音楽性だと使うのは意外と難しくややもすると、コッテリした和風メタルになりがち

でも、これも海外の人にとって実は新鮮だったりします

ギターリフも音の使い方1つでガラッと変わります

我々のこれまでの創作曲は基本、音階が「明るい」デスメタルミュージックだと思っています

というのが音楽で楽しくなりたいを追求してきているので、聴けば聴くほど落ち込むようなニュアンスの曲は創っていないつもりです。

逆に聴けば聴くほどハイテンションになる曲を創っているといえば分かり易いでしょうか

人によって感受性は違うのであくまで当方の思考ですが

もちろんダークネスに走ればいくらでもダークネスに出来ますし、日本音階を使えばいくらでもジャパメタ風にも

海外ツアーが増え多数の方々と関わる様になってくると「From Japan」を魅せることも重要ではないかと思い始める自分もいます

和服を着たり兜は被れないけれど和風な音階に関してはちょっと興味ありますね

精神制御

現在は次作アルバム創作が佳境なタイミングです

それもあってか、ここ最近は唸りを上げ頭がおかしくなりそうで気が狂いそうな瞬間があります

これまではそういうことはなかったので初体験です

俯瞰すると勝手に自分自身にプレッシャーを与えているのかもしれません

その背景としては、もしかしたらですが海外ツアーも増えて来たことでここ数年で一気に沢山の方と交流させて頂く様になりましたので「次回お会い出来る際にはMAX値で頑張った新作を届けたい」という気持ちが承認欲求的に先走ってしまっているのかもしれません

ただ、この気持ちは同時に空回りと勘違いを発生させる可能性も感じ始めているので一旦冷静になる期間を設けた方がよさそうです

現況の創作曲を一旦眠らせ、期間を置いてからまた聴いてみてどう思うか(ダメなら全削除)を確認したいと思います

これまで創作に困ったことは無かったのでこのような心情になったことに複雑な部分もありますが、初めて創作の難しさを実感しはじめているのかもしれません

恐らく創作者が通る「通過儀礼」なのでしょう

その扉をこじ開けてみせますし、それによりまた新しいものが産まれるのだと考えています

きっかけとバンド演奏の初体験

17歳(高校生)の時にメタリカのMasterアルバムを聴いてぶっ飛び、衝撃過ぎて次の日にはギターを買いに行ったエピソードは以前にこのブログ内で書いたことがあります。

当時は世の中にこんな音楽が存在して良いのかと言うくらいに衝撃でした

80年代当時は歌謡曲が全盛期でしたし周りにも洋楽ましてやメタル系を聴く人は殆どいない環境でしたし洋楽と言えばマイケルジャクソンくらいの知識でした

ギター購入後はすぐにBatteryやMaster ofをコピーし始め、それこそ寝ても覚めてもギターを弾いている毎日

その後、バンド形態で演奏してみたい衝動に駆られるのですが、当時は高校生

メンバー募集という発想も無く

どうしたかというと同じクラスの友人がボーカル、吹奏楽部で打楽器をしていた同級生がドラム

この3人で初めてバンド形態で合わせてみたのを今でも覚えています

当時は皆んなが「やりたい曲を持ち寄ってやってみよう」でした

・ドラマーはXの紅

・私はBatteryとMaster

・ボーカルはZiggyのGloriaとI’m getting blue

何でもありです

しかも音楽スタジオを借りての練習という知識もなかったので高校の土日に潜り込んで吹奏楽部の教室でコッソリやっていました。教員に見つかって何度か怒られましたが今となっては時効ということで良い思い出です

その後は大学入学し即、軽音に入る訳ですがとにかく音楽三昧でした

大学卒業後も就職せずにそのままサブコンシャステラーで活動していましたからね

大学の軽音時代は5バンド位を掛け持ちしながらあらゆるジャンルのコピバンをして軽音の定期コンサートでライブ経験を積んでいました

大学2、3、4年生時は連続で学際の大トリ(Sepultura、Slayer、Metallicaのコピバン、その時は既にギター&ボーカル)でも出演させて頂き自信が付いてきて徐々に一からオリジナル曲を創りバンドを組みたいと感じ始め音楽雑誌BURN!誌上でメンバー募集をし大学3年生の時にサブコンシャステラーを立ち上げました

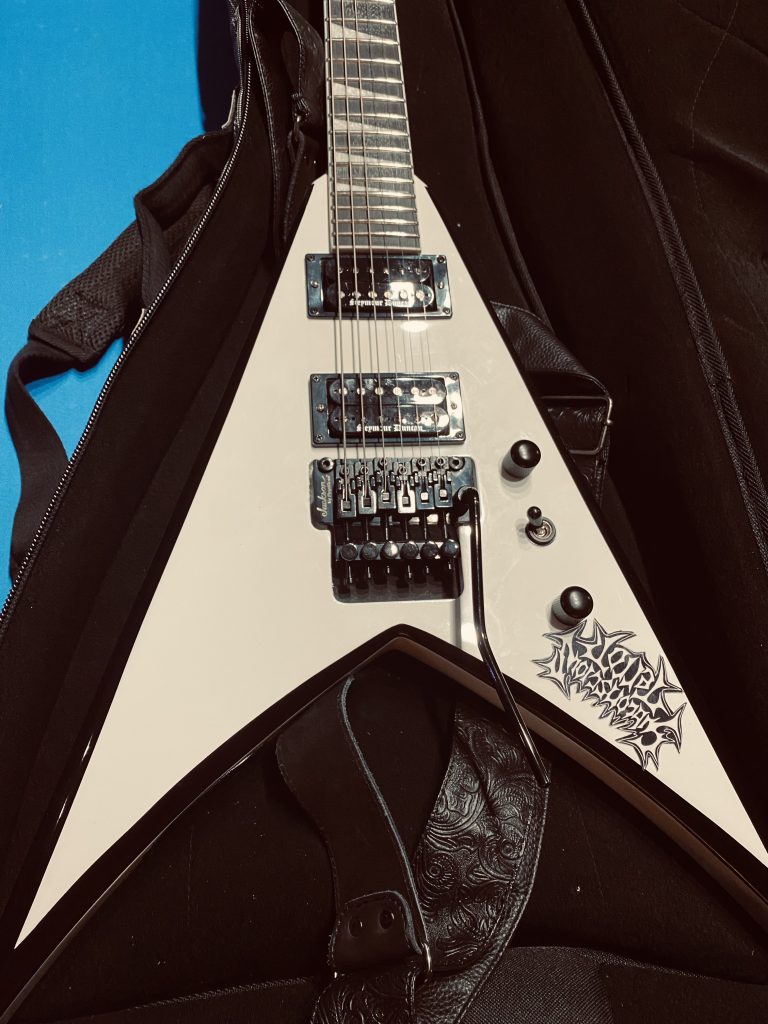

二十歳ソコソコでしたので数十万円もするジャクソンギター(ランディV)やPEAVEY5150アンプヘッドやメサブギーのキャビネット、更にはツアー用の機材車までの購入で高額負担でした。機材一式は揃えるのが大変でしたがやり始めたら止まらない性格だったので

振り返ると当時メンバー皆んな学生の身分でしたし、よくツアー機材一式を揃えられたなと思います。今となっては懐かしい思い出です

当方が作曲するとは言え当時の相棒デスオ(ドラム)の力はかなり大きかったです。なにせ当時は「ブラストビートとは何ぞや」の時代でしたからね。彼が居ないと成立していなかったです。

当時は国内でブラストビートを叩くドラマーは数える程だったと思いますし彼のドラマーとしての評判はとにかく凄かったです。だから結成2年でレーベル契約CDリリースまで行ったのだと思います

フロントマンにとっては「こんなにも合わせやすいドラマーは居ない」というくらい希少なプレイヤーで彼とは未だ交流はありますが現在はメタルはやってないです。サブコンシャスシャステラーが上手く行く事を望んでくれているのでそれを肝に頑張っています。あと、リードギターだったキノッピはRolandに就職と聞いていましたので過去メンバーは皆んなやっぱり「音楽漬け」が揃っていますね

各自が各自なりの人生を歩んでいることを総合すると、もしも末永くデスメタルをやりたいならば(流石にデスメタルで飯を食うは無いので)それがやれる生活環境を作れる事がデスメタルプレイヤーを続けられる最も重要な事だと思います

ツアー日程のやりくり

今年2026年分のツアー日程に関する大枠について

去年からプロモーターさんとやりとりしていますがちょっと大げさに言うならば楽しいですが大変です

我々は超小規模バンドなのでツアーエージェント契約所属している訳でも無く各国の、はたまた更に各地域(各都市)のプロモーターさんと個別にやりとりをさせて頂くケースであったり1つのプロモーターさんが該当国の全行程をツアー手配くださるケースがあったりします

もし前者の各地域毎(各都市)に個別やりとりが必要な場合は多くの過程があります

分かり易く、例えば1つの国で3都市のツアーを廻るとしましょう

その際は3都市の各プロモーターさんと連続でショーが出来る様にやり取りの中で連結して行くという「荒業」です

その上で仮に大筋の日程が決まったとして、各プロモーターさんが会場を押さえて下さるのですが万が一その際、2会場が抑えられたとしても残る1会場が空いてない等で無ければ最初からやり直すケースも

そこに被さってメンバー各自の都合もあるので綱渡りの様な全てが「紙一重」なスケジュール組みになります(なので我々は事前にNG日も伝えています)

順調に会場と日程を押さえられたとして更に共演バンド探し(依頼)もあります。我々は残念ながらワンマンやヘッドライナーを務められるレベルではありませんのでサポート頂くかサポートをさせて頂くかになります

これらのハードルを全てクリアしてようやく「フライヤー告知」されますので上記の様な様々なプロセスの背景には沢山の人が動いて下さった上で成立しています

2026年も複数の海外ツアー予定がありますが足を向けて寝れない程に多くの方々のご協力の元で成立していることを常に肝に銘じ感謝の気持ちで一杯です、本当にありがとうございます

※バンド側で出来る事は入念な準備、精一杯の告知、精一杯のショーパフォーマンスで全方向(お客さん、プロモーター、会場、現地の方々)に満足いただけるように頑張るのみです。ツアーが成り立つこと自体、感謝の気持ちで一杯です。

※海外ツアー時、「パフォーマンス」+「お客さんからの受けが良ければ」、周辺国のプロモーターさんからもお声掛け頂けたりもします。そこからはどんどん輪が広がりますのでこれから海外ツアーを目指すバンドはどこまでも準備万端を心がけて下さいませ

なぜ創作が楽しいのか

楽曲創作が何故好きなのかを考えてみました

これは人それぞれ全然違うかもしれませんね

当方の場合は大きく2つあります

①0から1を作り出す事が好きな性格である(何もない所からの創造)

②自分が聴きたいと思うエクストリームメタルを作りたい

①については毎作品、創作中は知恵熱?が出そうになるくらい考え込むのですがそれを苦しいとは思わないです。だから好きなのだと思います。特にエクストリームメタルの中でもデスメタルミュージックは沢山の音階を使います。パズルの様な、それでいてフックの効いた音階、自分で聴いてアドレナリンが出る様な音階の想像の集合体です。かなり集中した状態、完全に自分の世界にのめり込んでいる状況下&静寂下で創作しています。これを苦しいというのかどうか分かりませんが言語化するならば深い深いトンネルの入り口に入り、そこからずっと先にある遠い出口から差し込んでいる光に向かって少しずつ進んでいく感じでしょうか。以前は7分前後の曲も多かったですが近年は4分前後で締めくくる曲が多いのでその部分に関しては少し出口が近くなった気もします。とにかく何もない所から作り出す「潜水」の様なことをするのが好きなのかもです

②の「自分が聴きたいと思う曲を創る」ですがこれは他人からの依頼で曲提供をするでもない限り、創作者はほぼ全員そうでしょう。ライブバンドなら実際のショーでプレイする訳ですし自分達が誰よりも一番好きな曲であるはずです。「0から1になる段階」から育てて創ってきている訳ですから音階や曲構成を含めリリース段階では既に何百回と聴くことになりますし創作後の思い入れは相当なものがあります

ちなみに創作完成後は更に相当量の各曲の練習が必要になってきます。

何故かと言いますとレコーディング時は「これでもか」という位に弾き倒す事になるとは言え、あくまでレコーディングは「上手く弾けた瞬間の録音内容」ですからライブ演奏でそれを安定化(ミスを減らす)させる必要があります。

更に当方の場合はギター&ボーカルなので手と声の分離がしっかり出来るようになるまで(もつれない様になるまで)

結果、レコーディング後も相当量の練習が必要

あとは我々の創作曲はそもそも曲のスピードも速いので全体で合わせて行くのに目と耳と手と脳内全ての感覚を集中させるトレーニングです

特に新曲を初めてライブ演奏する際は身体に染み込ませるまでの十分な準備と細心の注意を払っています

意思

以前から書き続けている「バンド活動=奇跡の連続」

メンバーの「上船、下船」と言う例を挙げて過去記事で書いてきましたね

(乗船=加入、下船=離脱。これはバンド活動において自然)

理由(下船)についてもその殆どが音楽性の相違等では無く経済的に続かないということも書きました

バンド活動は楽器が巧いとか、創作が出来るとか、デザインが出来るとかは当然の上で、更に金持ちの道楽くらいの生活環境の上で活動を考えられる位での集合体でないと幅広い範囲での活動継続が難しく、そうでない場合は地元ローカルでたまに演るのが精一杯になりがちだと推測しています。

ましてや海外ツアーも視野に活動したいバンドともなると四畳半のアルバイトで夢を語っている場合では無いです。厳しい現実ですが非有名なバンドに海外ツアー資金のサポートはしてもらえないです

それらを実現して行きたい、叶えて行きたいならば、

極論を言いますと「練習する暇があるなら自由に活動出来る環境と資金準備に費やす」です

楽器スキルも創作能力もセンスですが、練習量についても言わずもがなの前提ですからね

そもそもセンスある人が物凄い練習量で活動しているのですから、センスが無いならその何倍もトレーニングを積むことが必要だと思いますし、センスが無くてかつ練習時間すら取れない場合は難しいでしょう

我々は90年代に続き現在もありがたくも活動黄金期に入っています

そのタイミングで「あるある」なのが気の緩みからかバンマスはついつい「分業」を考えがちです

サポートメンバー在籍時は、お手間を取らせてしまう訳にも行かないのでプロセスは省き、全ての準備とアレンジをした上で「結果のみ」をお伝えしていました(例/RECなら全パート収録したデモ音源と各担当分のタブ譜の準備、ライブなら事前の都合確認とライブ日の連絡等)

バンマスは普段プロモーターとの交渉、創作、日程調整、デザイン、Rec調整、機材、レーベル交渉、アートワークやMV制作段取りなど短/中/長期計画を含めて準備が年中継続しています。

これが国内にとどまらず、海外ツアーや世界的有名バンドサポートでの出演ライブともなると一年以上前からプロモーターからの連絡を含めたショー開催までのデザイン打ち合わせをするケースも多いです

これらをバンバン即断しながら進めてきましたが気の知れたパーマネントメンバーになると”ゆるみ”というかこれまで上記を含む全ての責任と判断を追い過ぎてきたプレッシャーや反動からか自分を少し解放したくなり「決断を相談する」ケースも生まれがちです

つまり、これまで瞬時に自分で決めていたことを全員で過程を共有しながら決めて行くとなると先ずは時間差が生まれます

各自の思考時間もありますから当然ですし相互リスペクトしているので、むしろその際に気を使ってしまう部分もあります

万が一その際に意見が合わないとか違和感があるとその調整に掛かる思考や時間が原因で「活動スピード感」が崩れるリスクもあるかもしれません

なので以前と同様にバンマスが瞬時に決断し「過程を排除した結論のみを伝える」ということも実はありなのかもしれません

この辺りはバンド毎に様々なパターンがあると思います

「意思決定」の仕方については、各バンドへのインタビュー記事とかがあれば拝読してみたいです

拘らない

デスメタルをプレイする人って音楽に対する範囲が広い気がしています(私的感想)

当方であれば邦楽/洋楽ポップスからEDMやビジュアル系、洋楽/国産国産を問わずロック、ハードロック、ヘビーメタル、スラッシュメタル、そしてデスメタル。更にはグラインドコアやデスコアやスラミングデスメタルまで。あとちょっと特殊かもしれませんが大学生時代はギタースクールに通っていましてその際の先生がジャズフュージョン系。ですのでいわゆる普段から拘らずに何でも聞く感じです

純粋に音楽が好きな中で特にエクストリームメタルが好きだといえば分かり易いでしょうか

SNS等の外交的には「デスメタルをやっています」と伝える方が理解が早いのでそう書きますが普段は何でも聴きたいです

ライブをさせて頂く際、近いジャンルの方達と共演をさせて頂くことが多いですが、デスコアバンドの方達との交流は何故か少ないです、当バンドが面識が無さ過ぎるのもありますがデスメタルとデスコアの混合ショーは世界的にも殆ど組まれていない気もしています、勘違いかもしれませんが

デスコアとは、デスメタルとハードコアの融合的な言葉が由来だと勝手に想像していますが同じエクストリームメタルジャンルでありながらも我々にとっては最も交流が少ないジャンル

デスコアというジャンルは、自身が音楽をプレイすることから離れていた空白期間(2000年~2020年)に生まれたジャンルの様ですので単純に触れてこなかった事がやはり最大理由かもしれませんが、ライブのフライヤーを見てもデスメタルとデスコアが混合されているショーってあまりイメージがないです

そもそも当方も現況、デスコアジャンルの知識自体が薄いですが、今後可能性があるならば交流もさせて頂きたいジャンルの1つではあります。

ライブでの相性と言う面ではまだ想像がつきませんが同じエクストリームメタルの範疇ですし、恐らくデスコアが好きな方はデスメタルも好きな可能性もありますので興味津々ですし、交流があればデスコア好きな方達のルーツであったり、どんなバンドやどんな音楽が好きなのかも伺ってみたいです

ロゴやシンボルマークの今後ついて

まず初めに以下は当バンドのロゴ変遷です

①1994年1stデモテープ時のロゴ↓

②1995年2ndデモテープ時のロゴ↓

③現在(2020年以降)のロゴ↓

今回のテーマは「ロゴの将来」についてです

先に結論を書くと将来的には「分かり易く可読性のあるもの」に回帰していく予測をしています

バンドロゴやシンボルマークは「信頼」を作る記号だと思っています

近年はどう読むのか分からないロゴが一世風靡していますよね

あくまで個人的ではありますが、どう読むか分からないロゴは好まないです

我々の初期時代に遡ると90年代当時はネットも無かったですしレコードショップにデモやCDが置かれてもロゴが読めないと始まらない(気づいて貰えない)ことや、フライヤーも一目で音楽性まで分からないとどんなイベントかも分かり難いことなどを感じていたからかもしれませんが

例えば気になったバンドがあってもバンド名が読めないところからのスタートはハードルが高い感覚もあります

なので「可読性」があってその音楽性も分かるロゴが好きです、あくまで私的感想ですが

最近だとライブ告知フライヤー上で読めないロゴの下にローマ字でバンド名が書いてあることがありますが、そもそもローマ字を入れないと分からないというのは(くどいですが私的感想です)仮にその音楽に興味が湧いたとしても読めない時点で辿り着かずにそこでギブアップしてしまいます

ロゴと言うのは会社のマークと同じで「信頼」、「信用」だと思っています

我々も正にそうですがバンド名が可読できるロゴで、音楽性もその形状での表現ができれば音楽を聴く前からイメージも掴みやすいと思います

デスメタルバンドのロゴの将来予測(10年後や20年後)

近年の「読めないロゴ」が飽和した今、やっぱり分かり易い可読性ロゴ(+音楽性表現形状)へ回帰していくのではと勝手に予測しています

理解した上でやると楽しいです

ベイエリアスラッシュのパイオニアEXODUSのGary Holtさんのインタビュー記事

→ https://amass.jp/186946

EXODUSといえばメタリカのカークハメットが居たバンドですね。エクソダスは学生時代からよく聞いていました

そんなGary Holtさんのインタビュー内容ですがバンドマンの現実を赤裸々に書いておられます

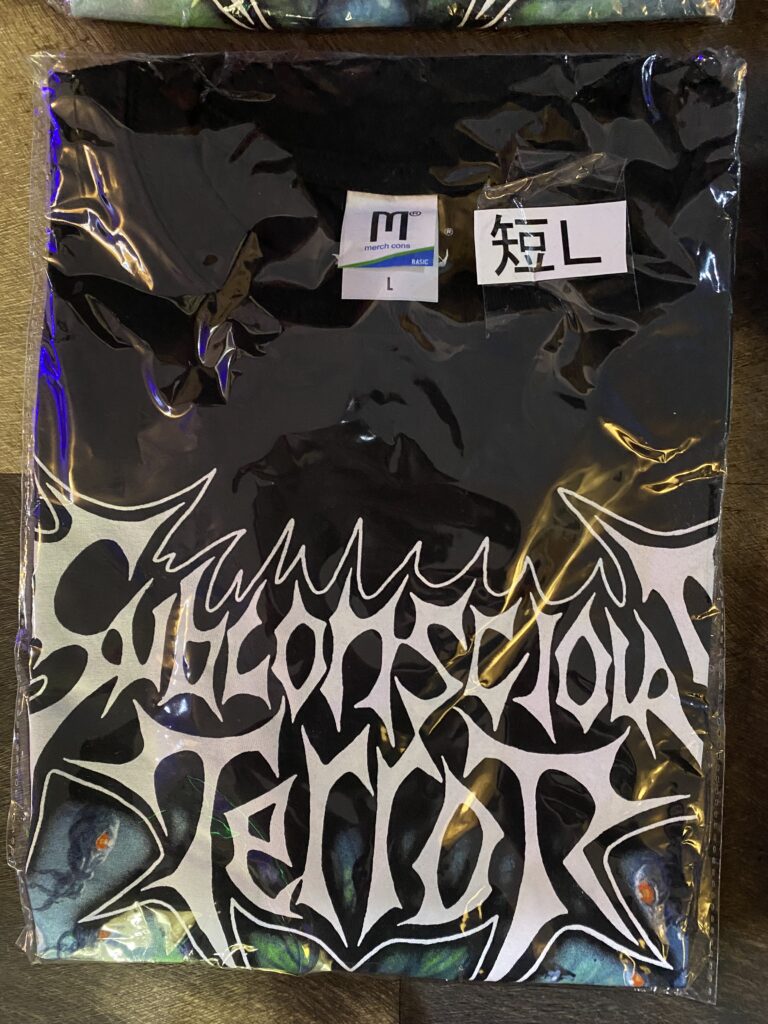

例えばバンドマーチのオンラインストア。自身で運営し自宅で梱包して自身で発送対応

我々は正にそうですが彼らクラス(EXODUS)のプレイヤーであってもです

記事の中で気になったのが「出演料だけでツアー経費を賄えたら大成功」という表現です

恐らくプロモーターが公演を買うパターン(出演料のみ)の事だと思われますので経費は出演料の中で自分達で賄っていくツアーなのでしょう

分かり易い例を挙げて考えてみます

・EXODUSがヨーロッパツアー1週間

・仮に出演料トータルパッケージで200万円として

経費自腹(出演料から差し引く)とのことですのでメンバー5人だと仮に飛行機代往復40万円x5人=200万円

これだといきなり航空費で出演料を使い切ってしまいますね

なので上記条件(200万円の出演料)だと彼らはそのツアー案件は先ず受けないでしょう

そうなると話がそこで終わってしまうので出演料を変更し300万円だとしましょう

それでも上記の航空費を差し引くと残りが100万円です

そこから仮に

・ホテル代9泊xツインx2部屋=30万

・食事代10万円

ならば残りが60万円です。(実際はレンタカーで寝泊まりしながらホテル代を浮かしたり、食事はカップラーメンで簡単に済ませることも想像できます)

そしてEXODUSはメンバー5人ですので

出演料300万-航空費200万-食住40万なら60万円が利益ですがメンバー5人で割ると出演料は1人あたり12万円です

7公演で12万円ですので1公演あたりに割ると12万円÷7日間ツアー=僅か約1.7万円の日当

1週間ツアーをして日当1.7万円という現実…

Garyさんの言う「出演料だけでツアー経費を賄えたら大成功」というのはこういうことでしょう

それが大成功というならば経費負けして赤字で帰ってくることもありうるということです

だから「旅する服の販売員」みたいなものだと

確かに、上記を経費想定するならば「マーチで収入を得て行く」しか無いですよね

ちなみにツアー上でのマーチですが「どうやって持っていくか問題」があります

例えばツアーTシャツ

メンバーのスーツケースに入れて持って行く範囲だと数に限りがあるので売上の上限が決まってしまいます。かといってスーツケースを増やしたりコンテナの様なもので運ぶとなると運送コストで売り上げがすぐに飛んでしまいます。

なのでデスメタル系の来日バンドでもよくある「ちょっとしかマーチ持ってきてない」パターン

これはメンバーのスーツケースに入る分だけしか持ってきてないことが往々に

特に格安航空券だと預け荷物の重量制約もありCDやシャツを少量しか持ってこれないケース

これを解決する方法としては、ツアー先の現地国でシャツを作って販売するというパターンもありますがこれは一気に薄利になります

なぜかというと、マーチ売上からシャツ制作原価と販売手数料等(例10%)や発送費が引かれるからです

仮に「販価5000円シャツ」ー「原価1500円」ー「手数料500円」=純利3000円だとしてもメンバー5人で割ると1人当たりの利益は600円/枚です。

EXODUS規模のヨーロッパツアーであればキャパ200人クラス(中央値)が埋まるクラブツアーになるとは思いますがそれでも1公演で最低でも30枚はシャツが売れないと先述の日当金額すら厳しいと思います

もしこれが専属PAも帯同の場合はもっとシンドイでしょう(更に追加で航空費、ホテル、食事、給与が掛かる)

当バンドは現行3人のみで動いていますがこれは国内外を廻って行くために経費面を含め早々に上記の事に気づいたからです。

我々の場合は

①メンバー人数ミニマム

②機材の最軽量ミニマム化(荷物費)

③格安航空券活用で移動経費ミニマム

④会場環境要因でパフォーマンスが落ちるのが嫌なので自分達の音を自己完結できるように備えておく(イヤモニやクリックなど)

普段からこれらの整備に勤しみつつ活動範囲を拡げられるよう心がけています

EXODUS規模でも大変なのですから我々の様な超小規模バンドは必然的に工夫が必要になってきます

その様な事を想像するとそれをやってのけている大所帯バンドにはリスペクトしかないですし本当に凄いことだと思います。

いやらしい話になりますが、つまるところバンド活動は経済的余裕が無いと難しいです。つまり余剰で音楽活動できる生活環境でないと難しいです

「練習する暇があるならお金を稼げ」

「幅広い音楽活動をしたいなら先ずはお金を稼げ」

とはよく言ったもので

夢を壊すようで恐縮ですが、無理をしたところで途中で続かないか結果的にローカルでの活動範囲が精一杯になると思われます。

10代、20代で音楽活動一筋なプレイヤーは、上記現実を先に知っておくことで将来幅広い音楽活動をするためには何をすれば良いのかに早く気づけるのでむしろ上手くやれると思います

ガチなら迷っている時間はない

ガチでバンド活動をやりたい人は「迷っている暇はない」です

迷っていると一瞬で老けて高年齢にまで辿り着いてしまいます

後で後悔するみたいなショボいメンタルになるならば「前のめり」でやれば良いと思います

我々は90年代の結成バンド。古いメンバーも高齢化してきています

ですが今更ながら「今やらずして、いつやるんだ」という気概が益々強くなってきています

なので本気で音楽をやりたい10代、20代の方は「めいいっぱい」やることをお勧めします

もちろん若いというのは「勢い」というアドバンテージもありますが、マイナスも沢山あります

どういことかというと「海外でも活動したい」とか「あの機材が欲しい」とか、「カッコいいMVが創りたい」とか、「世界的エンジニア氏にミックスして欲しい」とか、、、そういうことを考えた時

そもそも活動費用(原資)が無ければ何も出来ないからです

そういうこともあって20代で思うように行かず諦める人や、思い悩んで鬱病になる人も多い様な気がします

もしも、、10代、20代だけでバンドを組んで上記の様な活動をしたいならば「誰かがお金持ち」か、「富裕層2世」か、「起業して同年代よりも桁が違う経済力を持っている」かになると思います

過酷な話ですが原資が無いとどうにもならないので

極端な話、例えば貴方がヨーロッパ巨大メタルフェス出演枠が貰えたとしても、そもそも往復航空チケットが買えなければ出演は叶わないです。バンド単位ならば行くだけでも100万円位は必要でしょう

いつも言い続けていますが「金持ちの道楽レベルの心持ちでやれないと心が歪んで行く」です

どうしたらよいかですが

10代、20代の方で、本当に本気で音楽活動したい、自身の人生を音楽活動に捧げたいくらいに真剣で強い意思があるならば経済力のある年上の年齢の人とバンドを組む、もしくは誘うです

その他には、既に有名なバンドに入ってそこで自分を発揮して行くかです

どれにも属せないならばYoutubeやInstagram等で個人でバズってからその余波でやるかどうか

そのくらい音楽活動を続けることは難しいですし、たどり着けない道が沢山あります

我々も2020年から再活していますがこの5年、一歩一歩な亀足ペースですし、いわゆる「超小規模バンドなまま」です

それを考えると未だ10代、20代だから若いと思っても高齢化するまで一瞬です

あくまでですが、もしもガチならば中途半端な考えでは厳しいのと「中途半端なら中途半端にしかならない」です

特にエクストリームメタルという興行を含む音楽活動への茨の道を選んだ人には是非伝えたい内容かもしれません

ここまで色々と書いてきた内容を総合するとバンドには「経済力+頭脳プレイにも長けたメンバーが居る事」は必須だと思います

【追記】もう一つバンド活動における重要事項としては外国語です。方向性次第とは言えせっかく海外のバンドやプロモーターと知り合えても意思の疎通が出来ないとそれっきりな関係になる可能性もあります。言語が出来る人であれば表面上だけでなく深く懐に入ることが出来ますし更に次のステップに繋がる関係構築や情報取得も出来る上にどんどん人脈も広げていけます。なので、もしもバンドメンバーを探している段階であれば探す際に「プレイヤー兼外国語話者」であることもオススメかもしれません。あとはお金で解決できるなら別ですが、そうでないならばアートワークを含めデジタルデザインが出来る人もバンド内に必要です

※色々と要求が厳しいかもですが「これが現実」だと思って取り組めるならばガチでやれると思います

盲目的に好きになれるまでがバンド活動の最終地点なのかも

メガデスは10代からずっと好きで聴いてきています、学生時代はコピバンも沢山しました

そのメガデスが2026年にラストアルバムリリース&ラストツアーを宣言されています

新曲もすぐに聴かせて頂きました

楽曲については、新鮮さというよりも大佐がギターを弾いて歌っているだけで満足というか

もはやそれがメガデスの代名詞

「創作目線」で聴くとこれまでの焼き直しやHoly Wars時代の様なキレキレ複雑リフな創作では無いと感じますが当方にとってもはや「盲目的に好き」という次元なのかもしれません

我々は「作品毎に進化を遂げる為には何が出来るか」という様な勝手なプレッシャーというか焼き直しでは無い新しいものを創ろうとする部分があります

それはもしかしたら我々はまだまだ音楽的挑戦への欲求が残っており、これは盲目的に応援くださる方達を欲していることの裏返しなのかもしれません

とはいえ、同一人物が創作する限りその範囲は「自然に身を任せた創作行動」でも良いのかもしれませんね

そう考えるとなんというか「無理して背伸びするような必要は無い」というか、わざわざ奇をてらったことをやってやろうなんて思う必要も無いのかもしれません

現代においてはギターの音階にしてもドラムパターンにしても「既に出尽くしている」とも言われていますので音楽創作はある種のパズルの様な音の組み合わせとも

これが幸いなのかどうかは分かりませんがサブコンシャステラーは結成が古いこともあり既に「サブコン節」があるので伝統芸というか、続けながらも新しい取り組みもやって行きたいと思います

メガデスの新曲を聴いて改めてそう思ったのと結局それがバンドの個性に繋がっているのだと思います

大改革計画

「ライブ」=「ショー」

ライブは演奏やビジュアルだけでなくパフォーマンスやその魅せ方も全て込みでのショーです

近年は有難くも多くの国でのツアーをさせて頂いています

その経験を通じ、ショーを「”眼”で聴いていただきたい」という想いが強くなりました

我々はこれまでその部分に関して大いに不足していたと感じました

来年以降少しづつですが「ライブのあり方」を変えて行こうと思います

慣れや試行改善も必要ですので一気に全部変えるのは難しい為、一歩一歩ではありますがそのプロセスは見守って下されば幸いです

詳細はここでは書かない方が良いと思いますので来年2026からのライブ会場でその変化の過程をお楽しみに

興行ビザ/値上がりしてきている

我々日本人バンドが海外でツアーを行う際の興行ビザ取得費用が値上がりしてきています

来年(2026年)のツアー段取りをしているのですが某国でライブする興行ビザ取得費用は1人約75,000円

当バンドは3人編成なので75,000円x3人=225,000円

プロモーターさんと交渉の末、興行ビザの取得費用は自己負担

我々の様な超小規模バンドでかつ非有名なバンドはそうなります

ですので該当現地国でライブをするのに先ずは自己負担225,000円掛かる所からのスタート

有名バンドにならない限りバンド活動のコストは掛かり続けます

これまで、このブログ内で何度書いてきたか分かりませんが「音楽活動ができる経済環境を整備できる人」が「音楽センス」そのものです

環境整備できなければ音楽を届けに行く事すらできませんからね

現在、幸いにもメンバー全員がその環境があるので活動ができています

普段の練習や創作、自己研鑽、ライブでのショーパフォーマンス等は当然というか、そもそも音楽活動をする上での前提ですので

来年のツアーも非常に楽しみです

【追記】上記とは違うエリアではありますがつい先日、当バンドのヨーロッパエリア担当マネージャー窓口が出来ました。本当に感謝ですし将来招聘チャンスを掴めれば行きたいです

激速スウィープ奏法をしながら兼ボーカルが出来る人

表題ですがそれをライブでやっているバンドってなかなか見つけられないです

参考にしたいと思うのですがなかなか。しいて言えばNecrophagistのギターボーカル氏

我々は現在、次作創作中ですがその中に「激速リズムスピードに激速スウィープを乗せながらメインボーカルを取る曲」があります

実際、歌いながらそのフレーズを弾くというのはメチャクチャ難しいです。

そもそも「弾く事自体難しいのにメインボーカルを乗せる」という

でも、その曲はイメージ的にそうしたいのでやるのですが

どんなトレーニングを積めば良いのだろうと考えながら遂行しています

でも経験上、いつの間にか出来ています

出来るようになるまで「考えながら練習する」といった感じです

我々は新作毎に技術的な挑戦をする曲も創っています

自身のスキルアップにも繋がりますし幅も広がると思っています

なにより「自分で創った曲なのに弾けないは無い」のでその分、練習量がかなり増えることもありそれは良いことだと思いトレーニングしています

来年以降になりますがご期待くださいませ

扇風機ヘドバン

我々の音楽の世界では昔から続く伝統パフォーマンスの1つである「扇風機ヘドバン」

英語では「Windmill Headbanging」と言われています

これ実際には難しいです

体幹が重要で楽器を弾きながらやるのであれば相当な練習が必要です

肩から下は体全体が動かない様に固定できないと演奏が崩れます

「弾きながら扇風機ヘドバンが出来る」プレイヤーで「最も美しい」と思ったのが元Cattle Decapitationで現CRYPTOPSYのパーマネントメンバーであるOlivier Pinard(オリビエ・ピナール)さん

(ただし彼の場合は直毛ではなく髪の毛の中間より下の方は束感あるパーマが掛かってらっしゃいますが、それも有用ということですね)

ちなみに扇風機ヘドバンについて「チョットやってみよう」ですぐ出来るものではないです

やってみると分かりますが首を回そうが単に髪の毛がバラバラになるだけで扇風機の様には回らないです

どうしたらよいのかですが

ワックスで髪の毛の束(1cm~3cm)を作る事で解決しやすいです

そうすることで束感とその重量感も相まって首を回せばグルグルと髪も回り易くなるでしょう

イメージとしては洗髪後にドライヤーで半乾きのような状態に近いかもしれません

気になる人はツアー時の機材セットの中にワックスを忍ばせておくと良いでしょう

その他の注意事項としましては、イヤモニはリケーブルして1.6mにしておいた方が良いです。標準の長さだとヘドバンの勢いで万が一、受信機からスポッとジャック抜けの可能性も否めないのと実際にこれまで共演頂いた世界的デスメタルバンドの方達が「これから受信機を付けようとするタイミング」では耳から膝くらいまでの長さのイヤモニケーブルがぶら下がっていましたので正にです↓

https://www.soundhouse.co.jp/products/detail/item/209630

IEMシステムの再構築

我々は現況、全員がイヤモニでクリック(リズムトラック)を軌道にしてライブをしています

ですが会場環境依存でモニタの返し音量バランスであったり、アンプの音量で音が廻ったり、ステージ上の音の分離が難しかったりで「行き当たりばったりでパフォーマンスが落ちる可能性」を究極まで無くしたい想いがあります。

せっかく足を運んでくださったお客様に最高のパフォーマンスを届けたいです

近年、世界的に有名なツアーバンドとの共演が増えてきました

我々はその都度、彼らから機材環境について根ほり葉ほりヒントを頂いています

そして表題です。

現況のリズムクリックトラックだけ聴いて演奏している事に関し改訂を行います

どういうことかというと距離の離れたアンプから鳴る音を聴き取りながら演奏するよりも、アンプから鳴っている音をイヤホンから直接聴いた方がアンプからの距離も気にせずダイレクトに演奏することができますよね

結果、イヤモニからは「リズムクリックトラック」と「自分の弾いている音」を混在させて聴きつつ演奏したいところに辿り着きました

どうやるのだろうと

先日の世界的バンドのツアー帯同中にそれを学びました

どうりでステージ内の音量が控えめなんだと。

なんならステージ内はドラムの生音が鳴っている位の印象でした

これで完全に腑に落ちました。

ステージ内で爆音だと何をやってるか分からなくなりがちで音の分離もおかしくなりがち

お客様側で聴こえてくる音はあくまでアンプやドラムに近づけて設置しているマイクで拾った音を外のスピーカーに繋いで鳴らしている訳ですから、自分の音を聴き取りたいが為にステージ内を爆音にする必要は無いという結論です

アンプからイヤホン(イヤモニ)で聴けば良い訳です

これまでに共演等をさせて頂いて来た世界的有名バンドはどのバンドも殆どがこのやり方(リズムクリック+自分の奏でる音でライブを行う)であることが判明しました

「なるほど」しかないです

更に大きな利点がありました

それは「リハーサル時間の大幅短縮」です

このIEMシステムが構築されている時点で「全てが自己完結」していますので、リハーサルの際は「音が鳴るかと聞こえるかの接続チェックだけ」です

先日のCryptopsyツアー時、「リハーサル」も三日間みっちり学びの場として過ごさせて頂きました。

彼らにとってのリハーサルは「ほぼ接続時間のみ」です

つまりラインチェック、要は「機器がちゃんと繋がっているか」のチェックです

なのでリハーサル時間内での実際の演奏は「曲の出だしから30秒ほど」プレイしただけでリハーサル終了でした。(但し外音は専属PA氏が持ち込みで来ていたので、我々の様な専属PAが居ない場合はライブハウスPA氏の外音調整時間が必要なので曲を演奏する必要がありますが)

これぞラインチェック(リハーサル)です

正にガチプロのやり方だと感嘆しながら帰国してきました

メリットしかない素晴らしい手法だと思いました

実際に構築する方法ですが、我々はDIY系ですので高級機材は使えない前提になりますが以下へ。

現況の我々のMTRからは「自分達で聴くリズムクリック」と「PAに返すオープニングのSE」の2つがあります

具体的にはMTRからミキサー(を準備)に繋ぎ、そこからギターアンプ(DI)側とベースアンプ側(DI)に接続すれば、クリックも聴きつつ自分のアンプから鳴る音もダイレクトにイヤモニで聴こえるようなるシステムです

ミキサー例はこちら↓

BEHRINGER ( ベリンガー ) X AIR XR18 リモートコントロール・デジタルミキサー 送料無料 | サウンドハウス

しかもこれならリズムクリックと実際に弾くギター(ベース)の音量調整も個別にできますから自由度もありますね

なんでこんなシンプルなことに気づかなかったんだろうとも思いますが今後はこの手法をフル活用しライブパフォーマンスが毎回最高になれるよう目指してやっていきます

「I NEED!」に感謝と感激(CRYPTOPSY)

CRYPTOPSYとの中国ツアー3DAYS出演について

ご存じ通りかもしれませんが日中関係の影響で我々は中国へ渡るも出演は出来ませんでした。

本来であれば二年ぶりのCryptopsyとの再共演でした(前回は2023年の東京ショーで共演)

今回の内容は彼らとの滞在期間中の出来事の1コマです

CRYPTOPSYメンバーとは都合5日間一緒に過ごさせて頂きました

滞在中、当バンドロゴキャップを手に持っているタイミングでCRYPTOPSYボーカルのMatt氏が「I NEED!」と当方にお声掛け下さいました

我々メンバーは長髪なので普段は髪を括ってサブコンシャステラーのロゴキャップを被っていることも多いです

驚きと共に嬉しい思いでMatt氏へプレゼントさせて頂きました

とても気に入って下さり、その後もずっと被ってくださっていて大変嬉しい限りです

更に次の日にはドラムのフロモーニエ氏からも「俺にも!」ということでプレゼントさせて頂きました

Cryptopsyについては当方は彼らのデモ時代(当時テープトレードで回って来た)から聴いてきています

■1992年結成Cryptopsy(カナダ)

■1994年結成Subconscious Terror(日本)

活動規模は全く違えども年代的には同じくスラッシュメタルとデスメタルのクロスオーバー時代を過ごした世代です

今回、ホテルも隣の部屋でしたし一緒にご飯を食べたり共に移動したり

全てが記憶に残る思い出となりました。

我々も彼らもあの当時(90年初期)、デスメタルが産声を上げた時代を実体験してきたほぼ同世代です

帰国日。

彼らは韓国へ、我々は日本へというタイミングの空港での別れ際、

「今回、君たちは悲しい出来事になったけど次回絶対また一緒に演ろう!」という会話でフェアウェル帰国してきました

Cryptopsyに感謝です

さっさとブーストすべきなのか否か

世の中の多数のバンドがプロモーション費用としてフォロワー数と再生数を購入している話を聞きました

確かに一理あります

①「たとえ世界で一番スゴイ曲なるもの」を創っても世に届けられなければ誰にも聞かれない

②「有名だから」「再生回数が多いから」「フォロワー数が多いから」で「このバンドはスゴイ」と信じ込む社会

つまり我々の様な超小規模バンドが馬鹿正直にコツコツやっていると「いつまで経っても」の流れです

なので「サッサとやった方が良いよ」の助言

我々は超小規模バンドです

例えば音楽メインSNSであるInstagramを挙げるならフォロワー数で4000未満です。

ブーストしてサクサク1万人以上や10万人以上のフォロワー数を買う事もできる様ですががやっていません

地道です

これって難しいところで例えば10万人フォロワーをさっさと買えば大規模フェスに出演出来たりの可能性が上がります。あとは「このバンドはスゴイんだという妄信」により「曲も素晴らしいと妄信」されるので効果は抜群でしょうね

つまりバンドにとってはサッサと購入すれば「フォロワー数が多い」=「このバンドはスゴイの妄信」=「ライブチャンスも増える」の図式

心理的には「単なる見せかけ」ですからそんな事までしてやるのかという葛藤がありますよね

Youtubeも同様再生回数が1000回単位~100万単位で普通に売っています

もはや内容と再生回数は意味をなしていないです

単なるプロモーション費用になっています

我々はこれからも意欲的に海外ツアーを含め色んな国を廻りたいです

音楽を通じた国際交流をしたいからです

ですがそれを潤滑に進めるためには買わないといけないのかもしれないという葛藤との闘いがありますね

結論的には「やめておきます」ですが幅広い活動におけるハードルはやはりあります

こういった競争については「なんだかなー」ではありますがそういう人たちがいる限り、その人たちよりも我々はチャンスが少ないかもしれないのが現実とは言え諦めずにこれまで同様にその壁をぶち壊して行く所存です

数十年後のデスメタルバンド形態予測

我々は全パートが人間による演奏でのライブバンドですが近年は1人でデスメタルやブラックメタルをされているプレイヤーが以前よりも増している?という話を聞きまして

確かに1人だとライブ日程の都合、経費、好きな時にやれる、メンバーを探す必要も無いという

ビジュアルに関しても例えば我々の様な長髪に拘ってやりたいとしても自分1人だけが長髪であればOKですのでそのハードルも無いですね

ライブ視点でいうと、現在は未だ先入観もあって「ライブ=フロントマンが複数いて後ろでドラマーがいる」という視覚的要素重要度の比重が高い(音楽性の視覚表現)かと推測しますが(もしかしたら既にそうでは無いのかもしれませんが)将来、例えば数十年後にはこういったワンマンスタイルでのエクストリームメタルが自然に息づいている可能性もありそうです

現実としてこれからの5年でデスメタル創世記時代の人達が年齢的にも大量引退時代に突入します

第二、第三世代(2000年)のバンドも数十年後には引退世代になります

そうなってくると2030年、2040年頃にはデスメタルバンド自体がかなり少数になっている可能性も考えられます

エクストリームメタル黎明期の出で立ちについて

エクストリームメタル創世記(80年後半~90年中期)における出で立ち(ビジュアル)の大部分は以下でした

・スラッシュメタル→ジーパンにバンドシャツ

・デスメタル→黒服にド長髪

何故かと言うと、当時はインターネットも無かったですし「写真で見るビジュアル」と「CDのジャケット」でその音楽性を判断するしかなかったから

つまり見た目で「これは激しい音楽」であろうと予想判断するしか無かったからです

我々も黒服に長髪でのビジュアルが自然な流れでしたし現在もそうしています。

当バンドは結成当初からそのビジュアルなので「正装として自然」というか今もシックリきます

数十年後のデスメタルシーンがどうなっているかですが

以前にもここで書きましたが、もちろんAI音楽も席巻しているでしょうしその頃には音楽自体が人間とAIの共生状態だと思いますので以前から言われている「ライブ」とは「人間の演奏を浴びることの出来る体験」という付加価値はありそうです。

ただ、その頃にはそれをプレイする人間自体の数が激減している可能性もあります。特に我々の様なデスメタル音楽だと尚更

つまり全楽器のパートを生バンドでやれたとしても集客や興行成立するのが更に難しくなり、結果としてバンド活動を諦める人や、そもそも目指さないであったり、音楽制作まではやれどもライブ迄はやらないという人。もしもそれでも演る人は1人パフォーマンス形態のデスメタル。勝手な私的推測ですが

1人バンドでのライブ演奏だと下記3ケースが挙げられます

①自身はギターボーカルでドラムは音源を流すベースレス形態(ベースも音源を流すも有り)

②自身はベースボーカルでドラムは音源を流すギターレス形態(ギターも音源を流すも有り)

③ドラムボーカルでギターとベースは音源で流す形態

イマドキはこれでライブを演るのも機材的には簡単ですからね

例えばRolandから出ている型式SPD-SX機材。自身の楽器以外はこれ1つ持参しコンセントに繋げばOKです(正確にはPAに返すのにDIを持っていけば)

ワンマン形態でライブをするときは演奏曲毎にこの機材のパッド部をポチっと踏めばドラム音源がライブ会場のスピーカーから鳴らせて、もう一つのチャンネルからはカウントを入れたクリックトラックを鳴らしイヤホンで聞きながらドラム音源に合わせて演奏することも出来ます(ドラム音源とクリック音源独立方式)

こういうケースは数十年後、もしかしたら日常光景になっている可能性も感じています

なので創作出来る人がAI楽曲と対抗しながらライブシーンの中心になって行くかもしれませんね

レコーディング忘備録

「例の時期が来た」と言いますか来年(2026年)レコーディングをしたく、その下準備に入っています

新譜創りと言えども、ただ曲を創れば良いというだけでは無く「下準備」も相当重要になります。

大雑把ですが楽曲の創作をしたとして我々の場合は先ず以下の流れで進行します

①ラフデモ創作(把握用の粗音源)

↓

②譜面を作ってメンバー内で相互確認

↓

③プリプロ創作(本番レコーディングに向けたほぼ完成状態)

↓

④本番のレコーディング

④の「本番のレコーディング」に関し我々のスタイルだと下記マテリアルを1つづつ録音して行きます

①ドラム

②ギターバッキングA

③ギターバッキングB

④ギターソロA

⑤ギターソロB

⑥ベース

⑦ボーカル

⑧コーラス

⑨SE

事前にこれらのマテリアルを「いつ、どこで(スタジオ)、どの様にレコーディングするのか」を決めて下地を作っておきます

レコーディング前にはドラマーも下準備が多いです。レコーディングの際、フロントマンはリズムクリックトラックを聴きながら録音していきますので事前に全曲分のリズムクリックトラックを作りますので「暫くPCと睨めっこする期間」があります。

前作(現最新作)「Devoid of seraphim」のレコーディングは大阪のスタジオと当オフィスREC部屋で録りました(次作はどこで録るか現在検討中です)

そしてアートワーク(事前に依頼後、実際の開始日から完成までの納期想定3か月)やミックスマスタリングエンジニア(事前に依頼後、開始日から完成までの想定期間1週間)についても先にスケジュール手配進行をしておきます。特にアートワークはレコーディングの半年以上前からある程度想定しながら動いています。

ミックスマスタリングに関しては事前にエンジニア氏のスケジュール確認と共に依頼情報をまとめておきます

我々のやり方だと以下です

■Rec/48khz/24Bit

■ボーカル、ギター、ベース、コーラスの各トラック数&Dry wavの準備

■ドラムは録音したドラム音のデータ化(Midi)とリファレンス用のドラム2MIX wavの準備

■DDPマスター(=CDプレス工場用データ)、PQシート(CDプレス工場への指示書の様なもの)納品依頼

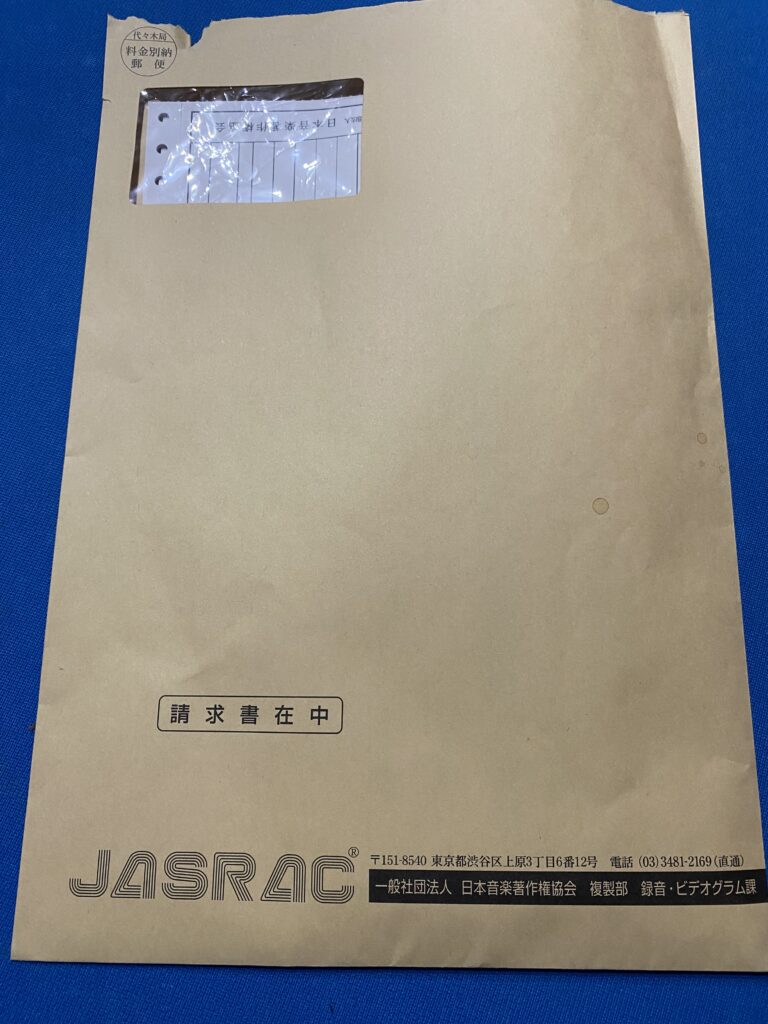

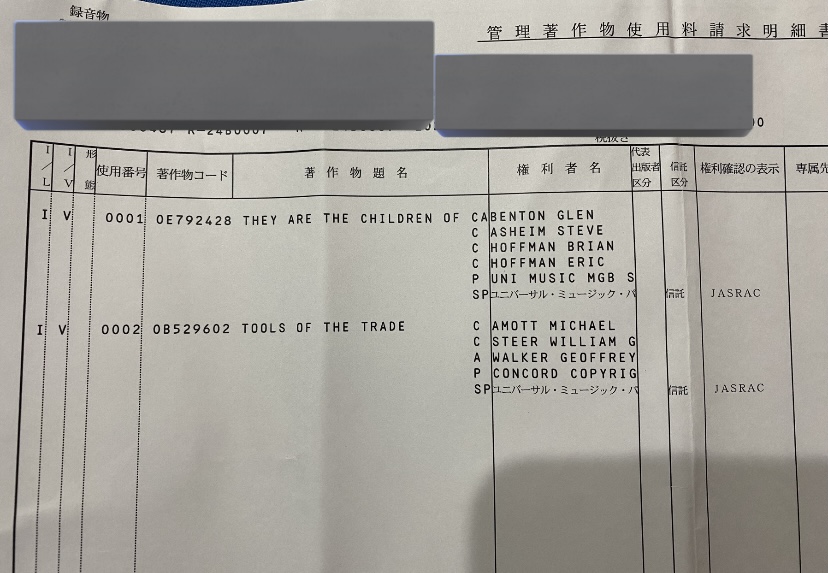

ISRC(識別コード)については自分で取得していますので曲毎のTIMEが決まった時点で申請手続きしています。あと加えて著作権登録もそうですね、当方は著作権協会の会員継続していますので引き続き自分で申請しています。この時期はとにかく鉄人生活のようなタイミングになります。

話が少し戻りますが特にギターのレコーディングはひたすら弾き倒す期間

どういうことかと言いますと当バンドは三人編成のシングルギターバンド。

ですがCDはステレオ音源(左右)ですので複数本を重ねてギター録音します

①先ずはギター1本目を録音

↓

②その後も弾き倒しながら2本目も録音

録ったあとは①と②を同時に鳴らして間違いやおかしい所が無いか全体確認をしますがその際に「なんとなく思ってたのと違う」というような違和感があった際はやり直すのでそこで沼にハマる時が往々にしてあります(ほぼ毎回)

ボーカルに関しては防音室に1人で籠ってひたすらですね。ボーカルのミックス関しては知識が無いのでエンジニアさんに基本的には一任ですが「録音した生声」に少しSlap Back Echoを掛けて頂く感じで依頼しています

全ての録音が終わったら、いよいよミックスマスタリング行程に移るのですがエンジニアさんに気持ち良く対応頂ける様なやりとりをしつつ、現在は有難くもレーベル契約しているのでレーベル側とも話を進めながらやっています

あくまで我々の場合はですがレコーディング時期は予めの下地と共に一気に同時進行します

他にもレーベルのデザインチームとのMV制作、マーチデザイン、生産管理担当とのフィジカル納期スケジュール、リリースアナウンス時期、デジタルリリース時期、果ては実際にCDショップさんに並ぶまでの想定をしながらスケジュール打ち合わせしていきますので正に千手観音のような動きになります。

ちなみにミックスマスタリングが終わったとしても実際に店舗に並ぶまでとなると最速でもそこから半年は掛かるだろうと見ています。DIYなら別かもしれませんがレーベルからのリリースだと半年ならむしろだいぶ早い方だと思います。

特に規模が大きいレーベルの場合、多数のバンドを抱えていますから予算も含めてリリーススケジュールについてもベルトコンベアの如く「バンドの並び」もありますし、そもそも工場プレスの順番も”並び”があります

上記のやり方はもちろんバンドによっては1づつを終えてから次のステップを考えて行くパターンもあるのでしょうが我々は「録り終えたら早くリリースしたい気持ちが強い」のでこのような動きをしています

この一連の流れに関してはようやく慣れて来たところです。

「例の楽しい期間がやって来る」という感じですやっています。

余談ですが、興味深いのが「ラフデモ」を作った時点の曲印象から「仕上がった最終音源」で聴いた感じがガラッと雰囲気の変わる曲もあります。なので当初の想定から楽曲順を変えることもあります。

あと聞いた話ではギターレコーディングに関しては右1本、左1本に加え更に中央1本で計3本録音したりすることも多いそうで(音が良い)、中には4本録音も多いそうです。我々の様なシングルギターバンドだと相当根気が入ります

DEATH(BAND)の出現当時

Deathが日本にマニアの間で伝わって来た1990年初期を思い出してみます

当時の個人的な最初の感想は「メガデスのデスラッシュ版」という思い出があります

そして聞けば聞くほどに「ドラムが凄い、ベースが凄い」、「ギターリフがキャッチ―で聴きやすい」でした

正にスラッシュメタル黄金時代における、皆が模索していたデスメタルとのクロスーバー期です

その後、「Indivisual thought patterns」(1993年)がリリースされると彼らは一つのポジションが確立されたというかインテレクチュアル・テクニカル・デスメタルの走りになった印象です

1995年の初来日時にライブを観に行き故チャック氏にデモテープをお渡しできましたね、そう言えば。

歌いながらテクニカルギターを弾く彼のライブスキルにはとにかくビックリしましたし、最前で観れたので(集客面ではまだ来日は早すぎたのか…)マーシャルアンプからの直音でショーを浴びれたのを覚えています。

その後、この流れはNecrophagistの様なデスメタル方向に全振りした激速テクニカルデスメタルバンドが出現

そして2010年以降の現代はグチャグチャなくらいにテクニカルバンドで溢れています

ただ思うのが我々もそうですがDeathが今も続いていたとしてもやはりその新曲もDeathだと思います

つまり楽曲の方向性はNecrophagistの様にはなってないと思います

コンポーザーは何か大きな契機(例/商業向けに変化)でも無い限り、音楽性が変わる事は無いと思います

我々現在、次作の創作をしていますがこれまでの方向性から大きく変わるような事は考えたことがありません。更にブルータルな楽曲にはなるかもしれませんがやはり気持ち良いスラッシュビートやブラストビートに感化されているバンドなので疾走感を主軸に仕上げて行きたいと考えています

タイムテーブルマウントの世界

我々は出演順番を気にしないバンドですが(気にするほどの規模でも無いですし)、世の中ではそれをバンドの「格付け」として見る人も

上記の様な有名バンドが揃う場合は出る順番を決める主催者(プロモーター/エージェント)はシンドイでしょうね、心中察します…

それは何故かですが「気にするバンド」も多いからです

まるで会社の係長、課長、部長の様な感覚で出る順番を捉えるバンドも存在します(と言いますか多い)

我々ほど超小規模バンドであればどの出順でも気にすらなりませんが中規模以上の知名度あるバンドは気にするバンドも多いです

主催者は恐らくSNSフォロワー数、ストリーミング再生回数、レーベル規模、結成年(先輩/後輩)などから総合して苦肉の策で出順を決めているかもしれませんが出順を決める際は板挟みでしょうね…

余談ですが以前に「どちらがトリで出るかで揉めていた」ライブがありました。我々はOAだったので無関係ですが、その日は非常に気まずい雰囲気でした…

音楽で世界を廻ることが出来れば

先日、南米からファンジン掲載の件で連絡を頂きました

感謝と共に突然そのようなコンタクトを頂けることにビックリします

現地国での紙媒体リリースだそうです

来年の発刊号内容なので詳細は伏せますが毎度思うのがどうやって我々の様な超小規模バンドにまで辿り着いて下さるのだろうと

その後、主宰の方とのやり取りを通じて事前に完成版の紙面内容の画像を送ってくださいました

スペイン語なので翻訳機能での和訳理解になりますがこのようなサポートには感謝しかないです

チャンスを作って将来現地で「生の音」を届けに行きたいですね

国内においては残念ながらそういった紹介やインタビュー系のお話はほぼ無いので我々の音楽性は海外向けなのかもしれませんがそれでも国内で我々をサポート下さる方々への感謝の気持ちは発信し続けていきたいです

国内メディアに対しての能動的なアピールは出来ていませんので(≒していないとも)自業自得ではありますが…

バンマスはSNSのPRが苦手なのでバンドメンバー内に「国内向けPR係」が居ると良いかもです

そして今回の表題について

「音楽で世界を廻る」というのはバンドメンバー全員が海外に出ていける生活環境と意気込みが整わないと出来ないです

誰か一人でも欠けると難しいです

現在はそれが叶いそうなメンバーが揃った状態なのでしっかり中長期目標を立てながら遂行して行きます

知識なのか感性なのか、そのバランスなのか

とにかくバンドを知らないです、他のバンド知識が薄いです

お客さんやメタル系友人との会話に出てくるバンド名に殆どついて行けない程に…

いわゆるメタリカ、メガデス、スレイヤー、セイダス、ディーサイド、カーカス、カニバル、クリプトプシー、サフォケイション、ナパームデス、デス辺りが自分のこのジャンルで聴いて来た範囲

近年は学習の為にSNS上に流れてくる「来日フライヤー」で知らなかったバンドを知る機会や聴く機会を増やしているといった具合です(90年代前後はジャケ買いかファンジンが頼りでしたからね)

でも、エクストリームメタルへの情熱は人一倍強いです

創作について想う事があります

①知識が凄い人が、その知識を以て創る曲

②知識が薄く、感性に頼って創る曲

当バンドは現況②に偏り過ぎています

②はバンド「節」(全てサブコンらしい)が出るとは思いますが、その範囲を拡げていく事ってどうなのでしょうね。何かそこで発見があるならばと思い極力他のエクストリームメタル等も聴こうとはしますが結果的には特に影響を受けることはない気がしています。むしろこれまで他ジャンルを聴いて来た幅の方が多いです。

「音楽は10代に影響を受けたものを歳をとっても・・」とはよく言いますがどうやら当てはまっているようです

特に学生時代だった80年後半~90年代は音楽混沌時代

あらゆるジャンルの創世記~成熟へ向かう時代でしたので余りにも衝撃が強すぎて今もそれがずっと残っているのかもしれません

そこから数十年を経た訳ですが近年のバンドは機材発達だけでなくプレイヤーがとにかく巧いです

何かヒントになればと能動的に近年のデスメタルやスラッシュメタルも聴いて行こうと思います

セッティングは日頃の習慣

公演の際、1曲でも多くリハーサルをしたいので日頃のセッティングの速さを重要視しています

先日SNS上で、リハが押して開場から終演が1時間押した様な内容が流れてきました

機材トラブルや交通事情、天災、不可抗力ならいざ知らず、単純にモタモタとリハーサルが遅いのはバンドの責任

公演では内部的なタイムテーブルがありリハーサル時間も決められています

それを守れないバンドはアマチュアです

事前にリハーサル時間が分かっている訳ですからそのリハーサル時間内で演れるようにセッティング準備しておくか、それが無理なら事前にプロモーターに対してリハーサルに掛かる時間を事前交渉しておけば済む話だと思います

当バンドのフロントマンは基本的に「5分以内で音出しまで完了する」でやっています

ドラムは各パーツの位置や高さ、更にトリガーやクリック用MTRやイヤモニのセッティングもあるのでもう少し掛かりますがそれでも10分

もちろんリハーサル時間は多く頂けることに越したことは無いですが、セッティングが早ければ早い程に1曲でも多く確認できますからメリットしかないです

ミニマムが20分でのリハ完結(ステージに機材を持ち込む所から→リハ→撤収まで)

①5分後→フロントマンのセッティング完了

↓

②10分後→ドラムのセッティング完了

↓

③残り10分で先ず3分台の曲の演奏し各自&PA確認

↓

④次の曲も3分台の曲を演奏し各自&PA双方で「最終チェック」

↓

⑤残り時間は機材を抱きかかえたまま楽屋へ戻る(撤収)

この辺りのセッティングについてはリハスタを含め我々の基本になっています(あと、セッティング中の”無駄音&無駄吠え”を出さない事については書かなくても分かると思いますが念のため)

ちなみにバスドラムへのロゴカバー掛けはセッティングが早く終わったフロントマンの作業です

そして公演が終われば「ステージの上」では片づけずにそのまま機材を抱きかかえて全部楽屋へ

ステージの上でモタモタとシールドを巻いたりは次に出演するバンドの時間を取るだけですからね

抱きかかえた機材を楽屋へ持っていくのが終わった人から順に他のメンバーの残りの荷物を手伝います

時間を守るという事だけでなく次のバンドが少しでも早くにセッティング開始できるようにです

これらって我々にとっては当然の動きなのですが上記の様なそれが出来ないバンドもいるのでしょう

いわゆる自己中心で「自分達さえ良ければ良い」の思考

我々は超小規模バンドですしとにかく共演バンドや主催に迷惑を掛けないを徹底しています

とはいえ、どんなバンドも最初は小規模から始まる訳ですからこれらはバンド自体がその意識(タイムルール)が無く、考え方がアマチュアのままでいるのだと思います。厳しい言い方をすると単なる我儘

大御所気取りの勘違いバンドは厳しいです

以前から何度も書いてきていますが「練習」とは演奏だけで無く「普段からのセッティング最速を目指す練習」も含めての準備です

(余談①)海外ツアー時の経験話ですがタイムテーブルの「リハーサル時間」と「本番時間」が徹底されていて(遅れたら)「ブチっとミキサーの電源を落とします」と事前に出演契約内容に書いてあるものもありました。むしろそれが普通というか。今回のSNSの内容がもしも機材トラブルや交通事情や不可抗力等の理由では無く「単にダラダラとリハーサルをしている」ならば、むしろ主催側の管理不足とバンド側の準備のノロさがお客さんと会場へ迷惑を掛けている可能性があります。リハの途中であろうが電源を落とすくらいの事前予告を徹底した企画のコントロールが出来ていないのでしょう。現場を見ていない限りは推測でしか無いですが、双方がアマチュアなのかもしれません

(余談②)「ステージの上で片づけるな」(全部そのまま抱きかかえて持って行く)については海外ツアーで学びました。逆に海外でモタモタ片付ける人は居ないです。大規模公演の際は複数人のスタッフさんが待機していて、演奏終了後はすぐにスタッフさんが当方のアンプからシールドを抜いて全部そのまま機材を抱きかかえて楽屋へ持って行ってくださりました。そののまま入れ替わる様に次のバンドがステージに入ってきました。この手際の良さには大変感心しましたね。他の公演の例では「リハ時も本番時もステージの上で片付けてはならない」(機材ごと抱きかかえて楽屋で整理して下さい)と出演契約内容に書いてあり、ライブ当日もバンド毎にその場で重ねてアナウンスがありました。素晴らしい興行コントロールですよね

すぐに洗脳され過ぎるのと世直し大名が多い日本

敗戦後の軍隊教育の名残りで幼いころから「体育座り」や「前に習え」を始め皆んなが同じ動きをするような教育をされてきています。つまり学校の先生から「前に習え」の号令が掛かれば全員それをやらないとマズイという。制服もそうですね(当方は自由を求めて私服の学校に行きましたが)

あとは「1日3食」というのも100年近く前に提唱されたそうですからね。今や「全国民が1日3食が良いのだ」と洗脳されている事象だと思います(当時と現代の食を考えると完全にカロリーオーバーなのかもしれませんね)

これらの「右に倣え方式」(それが正しいと思いこませる)は社会性と言う意味では「電車の並び整列」とか「飲食店での並び整列」等のメリットも多いです

ただそれらが影響背景にあるのか、我々日本人は少しでも曲がったことをする人を見るや否や「許せない!」という気持ちが強い人も多く、例えば自分と意見が違うとSNS等で相手をトコトン叩き切らないと気が済まない事象も往々に

ですので良い面も多数あると思いますが反面、敵対化しやすいイメージがあります

つまり「他人を気にし過ぎる人が多い」、「他人に構って行かないと気が済まない人が多い」です

自分の人生時間を使ってまでそれをするのですから根深いのだと思います

「他人は他人」という理解無く「自分はちゃんとしているからお前も同じことをしろ!」という世直し大名

例えば22:00閉店の飲食店があったとして「21:58分に締めたら口コミにボコボコに悪評を流す人」もいます。実際問題、閉店2分前で料理をオーダーして食べ切るはできないでしょう。それが「ラストオーダー閉店30分前」とデカデカと書かれていても「営業時間は22:00だろ!」と騒ぐわけです。

なんというか…

音楽の話にしましょう

西と東で完全にシーン規模が違います

もちろん人口の差は否めませんが仮に上述の敵対化や世直し大名も背景にありそうですが「全ては人望」によるところの方が大きいと思います

なにせ超小規模シーンですからね

・誰々が企画するなら「行こう」

・誰々が企画するなら「やめておこう」

もはや、どんなバンドが出演するのか以上に上記影響が大きくなってきている可能性

加えて残念ながら西で影響力のあるバンドは皆無です(我々の様なシーンでは)

その二重苦を積み重ねてきた歴史の結果なのかもしれません

過去に某地方都市でかつ、駅からも遠い場所にある会場でライブをさせて頂きました。当日はビックリするほど沢山の人達が来場くださいました。我々の様な超小規模バンドでは実現できないことなんですよね。何故だったかですが「企画者の人望」により人が集まっていました

この例をヒントにするならば「人望ある企画者と規模力のあるバンドが掛け算でタッグを組み」シーンを盛り上げていくは重要な要素かもしれません

では規模力が無いバンドはどうすれば良いのかですが(残念ながらそれは我々もそうなのですが)

我々の現況の動きは招聘くださる国や受け入れて下さる国でライブをし続け「自力」を付けて行きながら国内でのライブ機会のチャンスを見つけて行く活動をしています

もちろん母国ですから国内で沢山ライブしたいですしね

ただ国内は良曲/駄作が無関係で知名度ありきで集客が決まります

「有名だから行く」

「非有名だから行かない」

という流れ

厄介なのが知名度が無かったバンドが「後に有名になった」としてよくあるケースとして

「あの当時に俺は観ていた!やっぱり間違ってなかった!」とか「あの時から俺は知っていたんだぞ!」とか、「あのバンドはデカくなると思ってた」とか「あの時に企画したのは俺だ!」等で「ほれみろ」的なマウントを取る人がいます。それもまた余計と言うか、わざわざ言わなきゃ気が済まないのが表題の「世直し大名」マウントです。応援するサポーターの絶対数が増えた事は嬉しいと思う気持ち、いわゆる「推し活」で良いのではないのでしょうか

ただ近年バンドの「有名」という認知され方は大手レーベルと契約したり、海外でバズったりで「有名になった」が現代のシーン。そしてそれを皆が鵜呑みにして「あのバンドはスゴイ!」と更に神輿を担ぐ流れ

これって本来はおかしな話なんですよね。例えば億万長者のバンドならば簡単です。先ず再生回数を100万回ブーストして世界大規模フェスの出演枠を買って1万人の前でライブしてそれを実績にし、大手レーベルにお金払って契約すれば、あとは駄作だろうがなんだろうが「有名だ!凄いバンドだ!」で崇められるという。だから名前すら聞いたことが無いバンドが突然大規模フェスに出てくるのです

それくらい知名度で全てを判断される現代音楽シーン

それがデスメタルまで小さなシーンにもなると本当に厳しいと思います。だからバンド活動が出来る環境整備がバンドマンにとって最も重要なのですが

そもそもデスメタルは興味が無ければ「全く聴かない」(人が大部分)ので、その上で更に知名度すら無いとなると難しいです

仮にデスメタルに興味が湧いて聴いてみるところまで辿り着いたとしてもライブにまで足を運ぶのは相当遠い道のりだと思います、我々の様なよっぽどのマニアでもないと

結論的には「有名だから観に行く」と言うところまでバンド規模が上がらないと難しいでしょう

ちなみに海外のライブハウスは食事をしにきたりお酒を飲みに来たりの中でバンドがステージ演奏する所もあってちょうど先日行ってきた韓国のライブハウスさんが正にそうでした。オープンから一般のお客さんが飲食をされていて19:00になったら夜な夜な終わるまでステージ演奏が続くという。お店としてもレストラン兼ですから経営面でも屋台骨があってのライブハウス経営です。箱バン以外が来てくれることはお店の新陳代謝としても歓迎してくださいますから出演するバンドも願ったり叶ったりです。しかもそういった場では意図せずにその場に居た方達も我々のライブをご覧くださいますので知名度という話をするならば倍々ゲームで新規のお客さんと知り合うことが出来ます。そういった通常営業時は箱バンのレストランでデスメタルライブが出来る様な所から地道にスタートして母数を得ていくのもありかもですね

今回の内容は色々脱線しながら思いつきで書いてみたところも多いので後日に思考がまた変わる事もあるかもしれませんが諸々の解決の芽が出た時に西側の再興の可能性もあるかもしれません

我々も西日本バンドなのでシーンに対して負い目は感じます

コネ無し奮闘の世界

我々は特に徒党を組むでも無くコネクションがある訳でも無く単体活動しています

なぜなら自由に活動したいからです

ただ反面難しい面もあります

例えばですが海外フェス系イベント

その殆どがレーベルで枠を持っていたりエージェント枠があったりで我々の様な単体で活動しているバンドは可能性的には非常に難しいです。お金で解決する方法(出演枠を買う)はあるのでしょうが、それはしないので

なのでチャンスを得たその1回のライブで全てを掌握して行く必要があります

掌握というと言葉が厳しいですが、お客さん、企画者、会場スタッフ、全方面で再度招聘頂ける様なパフォーマンスを出す勝負をしていくことになります

もちろんパフォーマンスだけではなくその際の関係性構築であったり様々な準備や配慮が必要です

今回、なぜこの様な内容にしたかというと

後ろ盾や出演枠を持っている人と繋がっていないと、そこから先の活動幅の拡がりが難いと感じる事もあるからです

外部から見ると近年多数の海外ツアーをしているように見えるかもですが、ほぼ奇跡的な運です

その運を活かして次につなげて行っているだけです

ですが能動的に動きたいと思った時に、既にコネ枠が決まっていればどうにもなりません

奇跡的な運の数珠繋ぎでライブ活動をしていますがやはりハードルはありますね

解決するには、残念ではありますがもはや曲が良かろうが駄作だろうが一切関係なく、単に有名になるしかないのかもしれませんね(有名だから招聘されるケース)

なのでDIYツアー(プロモーターサポート無し)をしているバンドも多数あるのだと思います。DIYツアーバンド(自分達でブッキングして勝手に行って勝手に帰ってくる強いバンド)は特にリスペクトです

速弾き練習について

我々にとっては「テクニカルギター」と言う言葉は烏滸がましいレベルなので、今回はそれを踏まえてのお話です

短距離競争で速く走る為には「速く走る練習」は必要でしょう

歩く速度で練習し続けても足は速くならないでしょう

つまるところ、先に指の動きだけサッと覚えたらあとは「速弾き=最初から全速力練習」です

練習し始めでは「速すぎてついて行けない」がありますがそれを繰り返していくと、どこで躓くのかが分かってくるのでその部分の”瞬発力”を得る練習の繰り返しです

その際に最も有効なのが「アンプに繋いで音を出して練習する」事です

部屋でもどこでもやはりアンプで鳴らして「ニュアンスまで耳で感じ取りながら練習する」のが習得が早いです

以下は自分のやり方です

例えばBPM270のスウィープフレーズを練習するとしましょう

最初に指の動きをササっと覚えた後はひたすら原曲に合わせて弾き倒します

付いて行けなくても徐々に「脳からの指令と実際の指の動きの「時差」(タイミング差)、更に言うならばモタリが減ってくると思います

つまり速弾きは「瞬発力の習得」が全てだと思います

なんとなくでも弾けている感を得たならば次にメトロノームを準備しあえてメトロノーム設定をBPM170位から始めれば、もはやじっくりと味わいながら弾ける感覚があると思います

そこからはBPMを3段階位(例/20ずつ、30ずつ)で増やして行けば原曲スピードでいつの間にか弾けるように

「練習時からアンプ音を出す」ことで全体的なバランス(右手のミュート具合、ピックの場所、左手指の動かし方)が取れるので効率がかなり高く、身体全体の省エネ的動作も短期間で習得できると思います。特にピックと弦の距離感習得は「瞬発力」においては重要でしょうね

実際、自身の創作曲は最初は全然スピードについて行けてないです

それは手癖で曲を創らないからですが

曲の大部分のリフが頭でイメージする音を当てて曲を作ってきているので、創作の途中で物理的に無理な指の動きが出て来た場合は音の調整をしながら楽曲を仕上げることになります。ライブで演る曲しか創らないのでそうなりますね

以上ですが今回の内容、当方はテクニカルギタリストを名乗れるレベルでは無いのであくまで自身のやり方ですが興味があればトライしてみて下さい

「観ては凹む→その部分を練習するの繰り返し」と葛藤

前提として我々はライブ時に撮影下さる方を歓迎しています

後日に写真や動画をDMで送って下さったりインスタのストーリーにUPして下さったりYoutubeにUPして下さったり本当に感謝しています

そして毎回、観ては心が折れそうになるくらいに演奏の下手さに凹むの繰り返しです

サブコンシャステラーは他のメンバー(ドラマー、ベーシスト)の力で成り立っています

個人的に、更には自己承認欲求的に、パフォーマンススキルに毎回納得が行かないです

確かにテクニカルデスメタル系のライブ盤って殆どリリースされないかDTMでの修正が入っているケースが多いですが我々は「そのまんま」なので弾き損じを含め毎回動画を観ては顔が真っ赤になるほどです

ライブでのテクニカルな演奏はどこまで練習しても本番では難しいです、いっそのこと自身を音楽プレイヤーとしての改造人間ロボットにしてほしい位に

「観ては凹み、なんでこんなにも下手なんだろう」を繰り返しながら、またブラッシュアップを続けるという塩梅です

ギターを弾きながらボーカルを取るというのは肉体的分離の永遠の課題

右手で卓球、左手でテニスを同時にプレイするみたいな感覚があります

2パートを同時にプレイしているバンドマンは本当に見習うしかないです、難しいです

↑戒め用にリンクを貼ります

「観たくない(忘れたい)」vs「ちゃんとブラッシュアップしないと」の葛藤が続く日々

でもやっぱり正面から向き合う事が上達へのヒントだと戒めながらトレーニングし続けています

初歩的ミス反省/忘備録(海外ツアー/電圧仕様)

今年はツアー毎に持参するアンプヘッドを変えてライブしていました

そして韓国ツアー時、持参したパワーアンプを全損させてしまいました

初歩的なミスでした

将来的な事(長期ツアー等の構想)を考えて軽量装備で行きたくて「超小型(大出力)パワーアンプ」を持参したのですが100Vの日本仕様でした

韓国は220Vですから変圧器が必要です

現地到着後の音出しでコンセントプラグだけ変えて変圧器を挟まずにそのまま挿してしまいました

僅か数秒後には白煙が上がり慌ててOFFするも後の祭り

全損しました

このツアーに向けてかなり念入りにこのパワーアンプで音作りをしていたので非常に残念でしたが、ツアー自体は会場のアンプ機材をお借りすることが出来て本当に助かりました

これを教訓に帰国後に再度同じものを注文

次回の海外ツアーでもう一度リベンジしたいと思います。

忘備録として以下へ電圧をメモしておきます(行かれる際は自己責任にて詳細は調べて下さい)

◆日本と同じ系統→日本100V(50-60Hz)、台湾110V(60Hz)

◆韓国・中国→220V(50Hz、60Hz)

◆他のアジア→国によってバラバラで220-240V(50-60Hz)

◆ヨーロッパ→230V(50Hz)

◆アメリカ→120V(60Hz)

帰国後に対策方法を考えたのですが毎回変圧器を変えるのは面倒ですし、1つの変圧器で世界中を網羅する変圧器を探しました

辿り着いたのが変圧器工房さんで作られている「型式TGK2410-300」(ネットで12,000円位)

出力電圧100Vの日本仕様電気製品を220V~240Vの海外で使えるようにする変圧ダウン機器です

今回は在庫があり即納でしたが手作りだそうなので納期は要確認です

購入したばかりなので次回の海外ツアーから使用してみます

以下へ100V仕様を海外使用する際の接続順をまとめてみます

①パワーアンプ

↓

②変圧器「型式TGK2410-300」(変圧器工房製)

↓

③(その国の)変換プラグ

↓

④(その国の)コンセント差込口へ

ちなみに全損したこのパワーアンプは国内のライブで何度か使用したことがありましたが海外では初めてでした、完全にうっかりミスです

以前に海外で共演させて頂いたSinisterのギタリストWalterさんが正にこのパワーアンプを使用されていて「そう言えば、自身も同じのを持ってたな」と思い出し「もう一度使ってみよう」となりました(彼はその際にちゃんと変圧器を使っていたということ)

以上が電圧仕様に関する教訓忘備録です

イヤモニ忘備録

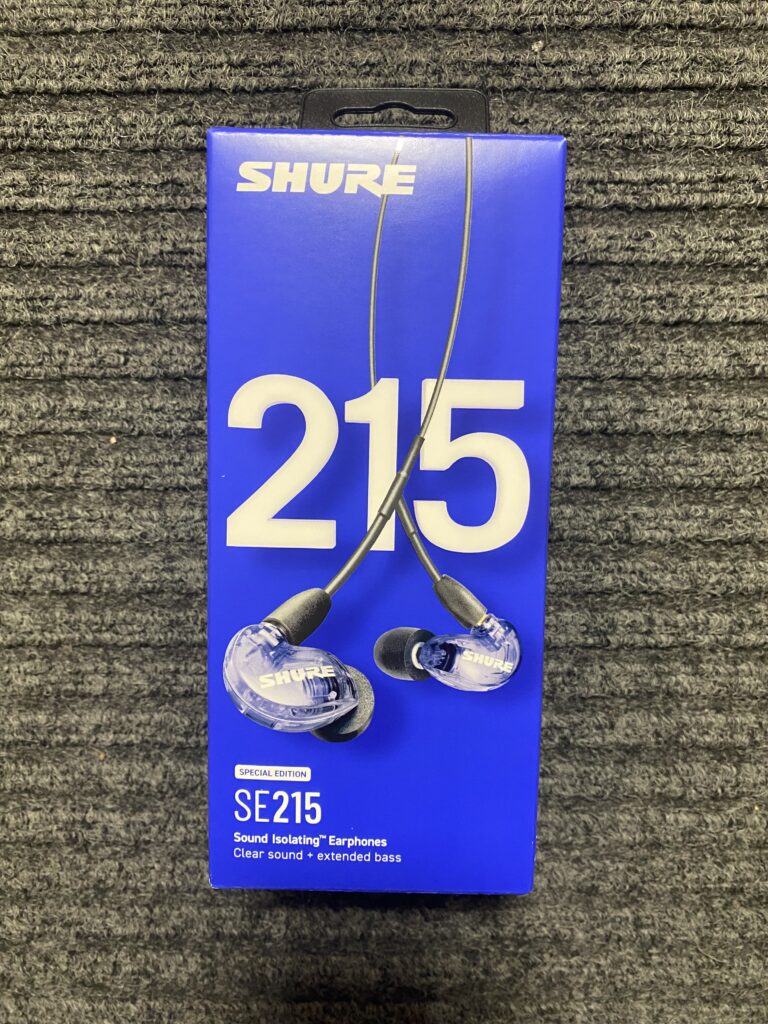

パフォーマンスに対する環境依存を極力減らすために導入したイヤモニシステム(以前記事に詳細)ですが今回はその忘備録的なお話です

①イヤホンから聞こえてくるリズムクリックの音

②自分が奏でる楽器(アンプやモニター等)から聴こえてくる音

③他パート楽器の音

ライブの際は上記①②③について自分の耳に聴こえてくる「音量優先順位」を深く考慮する必要があります(個人ごとの内音)

つまり「自分の耳に聴こえてくる音」に対して、実際どれくらいの音量バランス(音量優先順位)で演奏をするかについてです

以下へ纏めました

【弦楽器隊】

①リズムクリック(”最も大”で”最も明確”に聞こえる必要あり)

↓

②自分が奏でるギター/自分が奏でるベースの音(中/生演奏の精度を維持する)

↓

③ドラムのモニター返し(小/リズム感の確認)

【ドラマー】

①リズムクリック(”最も大”で”最も明確”に聞こえる必要あり)

↓

②キック(中/自分のバスドラムの音/タイムの安定とグルーブ感)

↓

③スネア(中/自分のスネア打面の音/拍の意識)

↓

④他パート(小/タイミング確認用で必要に応じて)

我々は上記で進めています

他のバンドのやり方も確認できればよいですが現場なのでなかなか難しいですね

薄ディレイ+軽コンプ

大部分のデスメタル大御所バンドって何故あんなにライブでギターサウンド音質が良いのだろうと

音作りに悩んでいてこれまでやってこなかった事に気づきました

お恥ずかしながらこれまで何十年も気づかなかったことです

それは「ディストーション」+「軽コンプレッサー」に「薄ディレイ」を掛けるということです

つまりバッキング時から「薄ディレイ掛けっ放し」です

「音抜け」に影響しない程度にバッキング時から「薄ディレイ」を掛けるです

調べてみるとCannibal CorpseのRob BarrrettやEric Rutan、NileのKarl Sanders、Deicideの故Ralph Santolla、CryptopsyのChiristian Donaldson等々、多数のデスメタル大御所バンドはライブでバッキング時にも薄ディレイを掛けていることが分かりました

いやー、これまでずっと「直」の歪み音だけで勝負してきました

なぜ気づかなかったんだろうとも思いますし確かに奥行きも出るのと脳内レベルで感じ取れる弾き損じも滑らかだと思いますし誤魔化すという訳では無く全体のバランス的にもその滑らかさによりメリットが多そうです

そんなこんなで、またエフェクターボードを組み直しながらパラメータを振っています

(接続順)

ギター

↓

コンプレッサー(ON)

↓

フェイザー(ギターソロ時のみ使用)

↓

ディストーション(ON)

↓

薄ディレイ(ON)※掛けっ放し

↓

パワーアンプ

↓

キャビネット

更にブースターやギターソロ用で別途ディレイやリバーブを入れるというのもあるのかもしれません

長年に渡って馬鹿正直に歪みエフェクターだけで勝負してきた中で、ようやく近年はコンプを挟みだしましたがバッキング時からの薄ディレイは過去一度もやってこなかったです

ふと思いました

なぜギターサウンドに対して「やたら拘るのかの理由」ですが、

ライブ時に「自分にとって弾いていて気持ち良いギターサウンドであるかどうか」が大きな要因にあります

完全自己満足な機材揃えであっても弾いていて心地良く無いと、その日のパフォーマンスにまで影響が出るような気がします、少なくとも現況の自分はそうです

例えばですが国内ライブハウスに多数置いてあるジャズコーラスアンプ(←大好きなアンプです)にアンプ直(エフェクター未使用)でデスメタルを演奏するとしたらクリーントーン過ぎて気持ち悪くないですか?心理的にもプレイが変になる感じしません?

結果、何個もエフェクターを購入したりアンプを変えたりしながら「あーでもない、こーでもない」が半永久的に続いています

ちなみに近年のレコーディング時ですが

歪ませ過ぎる事で「弾き損じが分かり難くなる」のが嫌でクリーントーン録音(Reprogrammingアルバム)したこともあります。その時はこれが正解だと思って気づかなかったですが最近はやっぱり感情を乗せる意味でも薄ディストーションを掛けてレコーディングしています(リアンプ)

変かもしれませんが良い意味でズレたい(自然な人間味)ですね

ライブをしたいなら

SNS上で非有名バンドのライブ集客の悲惨さが浮き彫りされる表現投稿がよく目に付きます

原因は「非有名だから」、「非人気だから」です

元も子もない無いですがそれでライブをやって集客が出来る訳が無いのです

以前にも書いた通り現代においては「ライブをやれば集客が増えるでは無く、有名になったその暁にその知名度を活用してライブをする」です

昔の様な路上ライブスタート的な「階段を上がる成功夢物語」では無い気がします

だから大部分のライブバンドはヘッドライナー(有名バンド)のサポートに付いてプロモーションライブを行っている訳です

なので「現代における精力的なライブ活動」はある意味で下記の二者択一かもしれません

①SNSで有名になってからその暁にライブをする

②ヘッドライナーツアーに参加してプロモーションライブ活動を行う

我々は①が非常に苦手なので②に重きを置いています

この②ですが我々の様な超小規模バンドにとっては、ヘッドライナークラスの有名バンドがどのようなやり方でライブを行っているかを間近で学べますので都度発見も多くこの上ない学習の場になります。集客が見込まれるショーに出演させて頂きつつその上で更に彼らの手法も学べるという経験と実績だけではなく「大きな学び」というプラスしかないと思います

なので②に重きを置くならば「ヘッドライナーツアー参加に辿り着くため」の時間もしっかり費やした方が良いと思います

例えば有名レーベル契約に辿り着きたいなら数十社くらいはサブミッションしてみれば良いし、

例えば有名フェスをターゲットにするなら世界中で行われている何百ものフェスの主催にサブミッションしてみれば良いし、

例えば有名アートワークに拘りたいなら世界中のアートワークアーティストに依頼を掛けてみれば良いし、

例えばMVに凝るならYoutube MV映像を研究し意中のプロデューサーに依頼してみれば良いし、

例えば理想的な有名バンドがあるならバンマスにコンタクトを取ってサポートアクトに付かせて頂けないかを交渉してみれば良いし

これらの前提には日頃からしっかりしたEPK作りもそうですよね

このように準備については幾らでも思い浮かびますし日頃から幾らでもやりようはあると思います

あとは「それをやりたいかどうか」、「やるならばやり切れる程の情熱があるかどうか」だと思います

年中機材変更で落ち着かない

年中ギター関連の機材変更をしている記事を書いていますがまた購入しました

今回はEVH5150OverDriveエフェクターです

90年代の活動時はPeavey5150ヘッドにメサブギーのキャビネットを機材車に積んで毎回持ち込みでライブをしていました

その5150のペダルエフェクター版です

近年、国内外問わず様々な場所でライブをするようになり「出来るだけ万能なディストーションエフェクター」が欲しいと思うようになりついつい色々手を出してしまいます

このペダルエフェクターは低音がしっかり出てジューシーな音です

これまでのエフェクターですが歪ませ過ぎるとジジジジっとデジタル音っぽくなり、かと言って低音弦をミュートで刻むと風圧の様な低音がでるエフェクターだと今度は輪郭がモコモコして分かり難いという。自己満足とは言え年中ハマっています

もちろん外音(お客さん側で聴こえる音)の良さを追求するのですが、ある程度はPA設定や箱の作り影響もありますからね

バンドアンサンブル時に「自分の耳が気こちよく聞こえているかどうか」もかなり重要です

その理由はそこが微妙だとライブ時のパフォーマンスに影響する気がしているからです

「なんか気持ち悪いな」「なんか物足りないな」と思いながらやることを避けたいです

まだ試行錯誤中ですが、なんとなく高音が足りない感じがしてチューブスクリーマーだったりヘッド側のハイで調整したり、とっかえひっかえを繰り返しています

日々迷い過ぎることもあり近年参考にしているのはCannibal Corpseの2024,2025、もしくはDeicideの2024,2025のライブハウスでのギターサウンドをYoutubeで聴き耳を立てながら確認しています

出来るだけ彼らが小さい箱でやっているときか、もしくは録画者がギターアンプの傍で録音されていて出来るだけギターの直音が聴こえ易い映像を探し回っては確認しています

録画状態もあるかもしれませんがバンドによってはバランスがグチャグチャとかギターの輪郭が潰れていて何をやっているか分からない映像も多数あるなかで彼らの動画はどれを見ても聴きとりやすいです

そう言った背景からサウンド作りの参考にもさせて頂いています

夢を語る人への回答

皮肉な表題ですが結論としては夢を語れる程の「度胸と準備と覚悟は出来ていますか?」という事になります

デスメタルバンドの大御所、オランダのSinisterが先日、12月のヨーロッパツアー概要をSNS上で示唆

Sinisterとは以前に共演をさせて頂いて以降、親交を深めさせて頂いています

もう半年以上前の話になりますがSINISTERのバンマス氏とチャットで会話中

「12月にヨーロッパツアーやるけど一緒に廻る?」という光栄なお話を頂きました

正にこの添付フライヤーの件です

しかしながらタイミング的に我々は既にCryptopsyツアーへの参加が決まっており重複日程によりお断りせざるを得なかったです

このフライヤーのSinisterヨーロッパツアー日程を文字でまとめると以下です

◆Death March Tour 2025

12月4日 イタリア・エルバ(Erba)/Centrale Rock

12月5日 イタリア・ローマ(Rome)/Defrag

12月6日 イタリア・ボローニャ(Bologna)/Alchemica

12月7日 スロベニア・リュブリャナ(Ljubljana)/Menza pri Koritu

12月8日 オーストリア・ウィーン(Vienna)/Viper Room

12月9日 ポーランド・クラクフ(Krakow)/Klub Zaścianek

12月10日 ポーランド・ワルシャワ(Warsaw)/Voodoo

12月11日 チェコ・プラハ(Prague)/Modra Vopice

12月12日 ドイツ・オーバーハウゼン(Oberhausen)/Helvete

12月13日 オランダ・アイントホーフェン(Eindhoven)/EMM

12月18日 スペイン・カステリョン(Castellón)/Sala Terra

12月19日 スペイン・ムルシア(Murcia)/Sala Spectrum

12月20日 スペイン・セビリア(Sevilla)/Sala Supra

12月21日 ポルトガル・リスボン(Lisboa)/RCA Club

踏まえ、表題の話に繋がって行きます

概要は2.5週間に渡るヨーロッパ9カ国14公演です

もしもこのツアーに参加する場合、日本からの往復も考えると3週間は必要です

バンドとしては以下の必要条件が挙げられます

①12月(師走時期)に3週間、家を空けられる事

②メンバー1人当たり50万円(往復航空費+α)はポンと出せる事

国を跨ぎながら移動を繰り返し、毎日演奏をし続けられる気力と体力が有ることや、そもそもバンド活動をするにあたっての前提(演奏力や創作曲やビジュアル含む)は既存条件として省略した話です

その上で①と②を卒なくクリアできる人(またはバンド)であることが必須条件です

日本を離れ現地イタリア到着後、Sinisterと合流をして以降はありがたくも国跨ぎや会場間移動をSinister号(寝台ライナー・ツアーバス)で一緒に連れて行って下さる話だったので、ある程度身はお任せできると思いますが足手まといや迷惑は掛けられないですから気も張った3週間になるでしょう。その上で演奏やパフォーマンスもシビアになります(会場環境依存しないセッティング追求が普段から出来ていて都度そのパフォーマンスを出せるかです)

でも、これらってバンド活動をするにあたり情熱と覚悟のあるプレイヤーならば普段の生活環境整備の時点から準備して行けることですよね

その準備すらやっていないのに「音楽活動が上手く行かない等の不満」をSNS等でわざわざ漏らす人はこれらを淡々とやってのける人達がわんさか居る中で情熱や行動レベルや音楽に向かう姿勢に大きな差があるのだと思います

そして音楽活動において「その為の準備」は人一倍に能動的であるべきだと思いますし、その上であとは度胸/覚悟と人一倍の情熱

ヨーロッパツアー、近いうちに実現したいですね

2020年代から再活約6年経過しての「シーンに対する感想」

1991年にギターを手に取りメタリカ、スレイヤー、セパルトゥラ等のコピバンからスタートし

↓

1994年7月Subconscious Terror結成

1994年10月1stデモリリース

1995年5月2ndデモリリース

1995年12月Eclipse Records契約

1996年5月1stフルアルバムCDリリース

↓

1998年活動休止

↓

その後、四半世紀ワープして2019年秋に再始動宣言

↓

2020年春に新譜リリースとライブ活動再開

この流れでやってきていますが

1990年代初期中期はファンジン誌や文通やカセットデモのトレードを主体としたヒソヒソ感のある「知る人ぞ知る」情報共有時代

それが2020年代ともなると「デスメタル」という単語自体の認知度が大衆用語くらいにまで知れ渡っています

今思うと1990年代は勢いが凄かったです、知る人ぞ知るというのがむしろ熱狂を生んでいたのかもしれませんし、特に我々の様なエクストリームミュージックジャンルにおいては何をやっても「創るもの全てが新しい感覚」な印象がありました

当時は紙媒体の情報共有だったのでライブに来られたお客さんへは次のライブチラシをお渡しするかMCでの告知になるので歯抜けがあると(次のライブ参戦を休むと)更にその次のライブ日程が分かり難くなることもあり「通し」で来られる方が多かったです

当時のデメリットをしいていうならば某全国誌は「洋楽No1主義」で「国産バンドをコテンパンに全否定」で完全に洋楽と邦楽のメタルに頭ごなしで優劣を付けていたことでしょうか

ですのでファンジン誌(国産バンドサポート)と全国誌(洋楽至上主義)では全く内容が違いましたね

そんな背景を経過した現代は「紙媒体からネット主体」へ

日本ではX(旧Twitter)での国内ライブ告知が多いと思います

矢継ぎ早に流れてくるライブ告知情報は「情報の渦」と化していて、すぐに埋もれていきますので我々の様な超小規模バンド(影響力の無いバンド)は「いつまでたっても拡がらない」という悪循環も

紙媒体のアングラファンジンであれば優劣無く活動すればするほどに掲載される回数も多かったですのでバンドも更に精力的に頑張るモチベーションにも

それが現代のSNS上でのバンド情報については、そのアルゴリズムにより活動告知よりも「解散や脱退や逝去」などのネガティブ内容ばかりが目立って流れてくるのでバンドはただただ疲弊して行っている様な印象を受けます

ひたすら続く解散や脱退のタイムラインに疲弊感

その根源にはアングラはどこまでやっても「経済的疲弊しかない」事も1つに挙げられると思います

つまりバンド活動はやればやるほどの経済的疲弊で結果的に生活が歪んで心も歪んで行くプレイヤーが出てきて脱退の際は外交上「音楽性の違いによる」というパターン

実際、経済的な疲弊があるバンドマンはどこかのバンドに加入しても遅かれ早かれ続かないと思います。短期で加入しては辞めるを繰り返すケース

我々は活動を永く続ける為にその部分に関しちょっと俯瞰している部分があります

バンドマンは最終的には「生活環境を整えられている人」しか「継続したバンドメンバー」には選ばれないです

デスメタルで収益を上げるというのは困難ですからね

仕事を休んで自分達で経費を捻出してライブをするバンドが世の中の99%

無理をしないのが前提なのに無理をするから建前上は「方向性の違い」で欠員が起きたりして歪んで行くことがあるのだと推測します

極論を言うとアングラ音楽をやるならメンバーが資産家か会社社長か不労所得で経済的余裕のある人がベターです

子供ではないのでまさか「デスメタルで家が建つ」とは誰も思わないでしょう

生活まで賭けられてしまうと遅かれ早かれその温度差でメンバー間に歪みが生まれると思います

末永く続けられる人は「環境作りをやれたプレイヤー」

そろそろSNSから離れたいと思う程にこの業界の経済的疲弊内容がタイムラインに流れてくるのが目に付くのでちょっと残念というか「何を夢見てるんだろう、まさか家が建つとでも?」という感じも

夢を見たいなら例えば自宅で1人で邦楽ポップのボカロ曲をDTMで作曲し続け毎日1曲デジタルリリースし「当たり」が出るまで少なくとも1000曲位はリリースし続ける覚悟でやってみると良いと思います。1年365日ですから1000曲リリースするなら3年も掛からないですし短期間で自分の音楽センス有無を確かめるのには十分ではないでしょうか。今なら自宅にPCがあれば1人で出来ますしリリースも僅かな経費(ストリーミング登録料)でできますし手軽ですよね

アングラ系音楽活動の話に戻ります

言葉を選ばずに表現するならば「富裕層の遊びレベル」からバンド活動を始めないと続けられないのを俯瞰出来ずに夢を見ている人が多い様な気もします

もちろん我々も富裕層では無いので末永く続けられる選択肢とバランスを取りながら活動していますが

今から音楽的影響を受けることはあるのか

80年代や90年代初期である学生時代に音楽に影響を受け「自分でもバンドをやりたい」と思って1994年にオリジナルバンドSubconscious Terrorを始めました

そこから約30年経過した現在、音楽に何か影響を受けることがあるのかを述べたいと思います

結論的には”ほぼ”無いですね

学生時代当時の80s,90s初期のMetallica、Slayer、Megadeth、Sepultura、Sadus、Deicide、Carcass、Napalm Death等の楽曲に刺激されました

その源流については結成30年を超えた現在でも同様な感覚です

2000年以降のエクストリーム系音楽については完全に素人で、2019年秋の再始動時はデスコアやメタルコアやスラミングデスという呼び名ジャンルすら知らなかったぐらいですし当時のままヘビーメタル、スラッシュメタル、デスラッシュ、デスメタル、グラインドコアの呼び名で止まっています

なので近年は友人やバンド仲間に教えて頂きながら試聴してみて気に行ったら聴かせて頂いたリスペクトの意でフィジカルを揃えるといった感じです

我々の創作曲はどうあがいても俗にいうオールドスクールなのでしょうね。同一人物が創り続ける限り。これがもしもボカロ曲を創るとなれば同一人物でも全く違う曲調になるとは思いますが

周りを見渡してみると、当時から活動しているバンド群もやはり当時のままの創作の流れであることが多いです

MetallicaやCarcassはガラッと変わりましたがいわゆるアングラデスメタルバンドは30年が経過した今でも当時の流れを組んでいて機材の向上で音質が上がる事はあれどもその殆どが曲調の路線変更をしたという感じでは無いと思います

一時期クリプトプシーがデスコア寄りになり思いっきり叩かれていたそうですが現在はまた元の路線に戻りつつ

我々は何かに流されて路線変更をするという事は無いですね

そういう創作楽曲が好きだからです

時代に合わせてそれが求められるから音楽性を変えるとかは無いです

デモや1st時代から聴いて下さっている方からすると2025年の最新作も「そのまんま」だと思います

良い意味で言うならばオリジナリティを崩していないです

逆に思うのが2000年代以降のバンドはどうしているんだろうとも思います

後続バンドにとっては、どうしても「過去の焼き直し」(オリジナリティ欠如)の様な感覚で捉えられてしまいがちな部分を上手くやって行く必要がありますよね

1990年のデスメタル創世記を経た2000年頃以降はオリジナリティ追求から「超絶テクニカルデスメタル」が出現したのでしょう。ただそれも2020年代の今ではオリジナリティと言う面ではおおよそ出尽くしているかもしれません

そういった背景込みで現在、他の音楽的な影響を受けるというのはほぼ無いです

カッコよく言うならばあくまで「普段の生活環境の中で感情を音にしていく」ですね

外国語言語への恥ずかしさはなぜ生まれるのか

日本は日本語だけが公用語です

ちょっと冒険して海外に出てみると2,3か国語が公用語だったりもします

日本人が頑張って外国語で話している姿はカッコいいですしその熱意に対して応援したくなります

海外の人達も意を組んで理解し喜んで下さる人が多数です

ですが一方で、日本人は日本人が外国語を話すと発音がどうとか文法がどうとか揚げ足を取ったり「その表現は間違っている」などと指摘する世界的にも稀であろう特殊文化が根付いています

学生時代、英語がネイティヴっぽい発音で話すのが恥ずかしいとかありませんでしたか?

恥ずかしいと思わせる空気がある時点でかなり歪んだ文化だと思います

確かに「右に倣え」「体育座り」の様な軍隊用語で幼少時から育ってきているので周囲の人と同じことをする、みんなと同じことをしなければならない的な教育なので、そこで蓄積された敗戦後の謙虚洗脳や卑下文化も相まってなのかもしれませんが

でもこういった背景は英語学習へのマイナス要素にもなっているような気がします

今は小学生から英語の授業がありますよね

大学まで行けば10年以上に渡り英語を学ぶことになります

それでも「全然話せない」というイメージがあるのは「恥ずかしい」という長年の内面的な原因により活用してこなかった事があるかもしれません

音楽業界も似ている感じがします。本当に狭い所で揚げ足取りや叩き合いや指摘のし合い等、正に英語発音の揚げ足取りと似ていますね

「ここは日本だから」で片づける視野の狭さなのかどうか、頑張っている人を下げなきゃ気が済まない流れは文化の醸成に対しては成長を阻害するマイナス要因かもしれません

バンド練習スタジオ(日本と海外)

日本のリハーサルスタジオ(バンド練習スタジオ)は防音壁な上にドラムセットからミキサー、ギターアンプからベースアンプ等なんでも揃っていて、更に時間貸しがあるという世界でも稀に見る最高のサービスがあります

海外の場合は殆どが月極めの空間貸し(空っぽ)で部屋の料金を払ってドアの鍵を貰い機材は全て自前で用意し、その月極め期間中は機材を置きっぱなしで好きな時間にバンド練習するパターン

なので海外で「ちょっとスタジオ練習したいなー」なんて思っても空っぽの部屋を月極めレンタルすることになるので現実的には難しいですね

大規模バンドならまだしも我々の様な超小規模バンドだとリハスタの為にドラムセットやスタックアンプを飛行機に積んで持っていく訳にも行きませんので

海外ツアー時に現地のスタジオでリハ練をするのはよっぽどの機会が無い限り難しいでしょう

もうすぐ韓国ツアーなのですが、現地でスタジオ練習をしてみたいと思って色々探してみましたがやはりドラムセットやアンプ機材が常設されている様な日本式のスタジオは無かったです。いわゆるダンススタジオの様な空っぽ部屋のスタジオでした(たまたま知り合いがいて今回は現地でスタジオリハ予定も入れる事ができましたが)

でも確かに合点が行くんですよね

例えばカニバルコープスやクリプトプシー等の大御所デスメタルバンドはメンバーの誰かがスタジオ経営者やミックスマスタリングエンジニアであるケースが非常に多いです。自前のスタジオですから自分達の機材を置きっぱなしに出来ますしバンド練習もし放題ですよね

聞いた話ではそういった自前の練習場の無いバンドは工業地帯の倉庫を借りて自分達の練習場にしたり自宅のガレージや地下室に機材セットを自前で用意したりだそうですね

大都市であるロンドンやNY、ロサンゼルスの様な一部地域には機材常設のリハーサルスタジオも稀にあるようですが、普段使い出来る様な料金体系では無いでしょうね。もはやガチの兼レコーディングスタジオ

なので特に海外の名の知れたバンドは何かしら自分達のリハ部屋を持っているようです。そうじゃないと全体練習が困難になりますしね

そういう意味では日本のバンド練習環境は本当に恵まれていると思います

ギターを背負って駅前徒歩5分で気軽にスタジオリハーサルができるという

海外の人からすると感動レベルだと思います

SNSでの村八分

海外某バンドを皆で寄ってたかってSNS上で村八分にしているのがタイムラインに流れてきました

様々な事情や背景は分かりませんがネットリンチは見ていて気持ちの良いものでは無いです

我々に無関係な話とは言えども近しいエクストリームミュージックシーンという枠組みの中です

音楽は創作品ですが皆で一斉に人物(バンドという集合体)を袋叩きするのがタイムラインに流れてくるのは怖いです

そして叩いている方達もデジタルタトゥーとして残っていきます

今後も他人を叩いていく人達であるという認識付けも

こういうのを見るとSNSはやっぱりやらないがベター、もしくは関わらない方が良いのかもしれません

ただ情報を届ける為の告知はしたいので感情や私情を排除した(単なる)情報告知のみで引き続きSNSは活用していくことにはなるのですが

我々の活動は結成当初から今現在に至るまで内輪感が無く自由にやらせて頂いている独自路線。それが良いか悪いかは別として気楽ではありますね

「クリック音」&「自分の奏でる音」両方イヤモニで聴く

我々には縁がありませんが例えば東京ドームでライブするバンドってどうしてるのだろうとふと

ギターアンプのボリュームを全開MAXにした所でステージを大きく使うなら聴こえにくいエリアもありそうです

足元のモニター(フロアモニター)に音を返すにしても離れたら聞こえずらくなります

ひょっとしたら、イヤモニで「クリック音」と「自分の奏でる楽器音」(例/ギター)の両方をイヤホンで聴きながら演奏しているプレイヤーもいそうです

我々が普段活動している様な「背中からモロにドラムの生音が聞こえてきてそれに合わせて演奏する」小規模ステージ感覚ではないかもしれません

それって「出来るのかな?」とふと思いまして(→クリック+自演奏楽器を両方イヤホンで聞く)

「環境依存による演奏不安を無くす」ことへの一環で考えてみました

結論的には可能ですね

以下はあくまで当方が考えてみたDIYパターンです(大規模バンドがどうやってるかは分かりません)

ギターアンプのラインアウトに簡易ミキサーを繋ぐ(リンクは例)

↓【高音質】【おすすめ】アナログミキサー CLASSIC PRO MX-EZ4 ライブ お祭り 学園祭 運動会 定番 送料無料 | サウンドハウス

↓

その簡易ミキサーの1ch側にドラマーの送信機から送られてくるクリック音を受けている受信機を繋ぐ

↓

上記簡易ミキサーの2ch側にギター用の送信機を繋ぎ、別途もう一台用意した受信器を身体装着しイヤホンで聞く

そうすることで簡易ミキサー側のボリュームツマミ操作によりイヤホンに聴こえてくる「クリック音」と「自分が奏でる楽器音」を個別に音量バランスも取れますし、どこにいても両方の音がステレオで聞こえてきますよね

そうなってくると、もはやキャビネットから鳴らす音は演出用というか鳴らしても鳴らさなくても自分の演奏には依存しない範囲でプレイが出来るので、つまりは中音(ステージ内の音)依存せずライブ演奏ができる想定です

音回りがする系の小箱ライブハウスではむしろこの手法はアリかもです、中音が静かになるのでクリアサウンドが得られそうですしトライしてみたいです

前座という呼称並びにサポートアクト

■オープニングアクト=前座(落語や演芸舞台で主役が出る前に場を温める為の伝統的な言葉)

■サポートアクト=メインアクトの構成の一部分

ChatGptに尋ねるとこのような説明でしたが国内ではゴッチャ理解も多勢だと思います

先日のOASIS来日公演情報で「前座なんかいらん!」「サポートなんかいらん!}というSNSコメントで溢れているのは出演バンドに対して可哀想過ぎます

なぜそんなことをサポートバンドに向かって目に付く様にわざわざ言うのだろう

そういう事象があると今後サポートアクトに抜擢されたとしても、叩かれるかもしれないから怖いし遠慮しておこうという、せっかくのプロモーションの機会なのにサポートアクト=ネガティブな印象が根付いてしまう事も

そもそも招聘側が該当サポートアクト出演をメインアクトであるOASIS側と相互承認した上で契約している訳でそれを批判するという事はOASISを批判しているということにも

優しい文化でありたいですね

「敵と味方」に分けて相手を叩き切らなきゃ気が済まない日本文化

これは皮肉にも「日本が安全な国」であることととも関連していると思います

つまり、銃がフリーな国だったりサツジンを安く雇うのが容易な国であればそんなに簡単に「いがみあう」、「敵対する」ことはできないからです

過去に約10年海外に在住していましたが、どうにかしてお互いが揉めずに済むかを探り合うというのが命を守る第一でした

相手を批判することは命にまで関わるので

長年にわたる敗戦国の自虐文化

日本人同士を嫉妬で責め合うギスギス感

自国民族を応援しないギスギス感

「OASISのサポートに選ばれた日本人グループなんてメチャクチャ凄いじゃん!」

「祝!!大快挙!」

「日本人として誇りに思う!」

こういう風にならないのが不思議です

長年の洗脳教育で醸成された自虐文化がそうさせるのか

競技スポーツでもあるんですよね

他の日本人選手が活躍すると嫉妬してアラを探しSNSで叩くという

もちろん島国育ちで外の世界に出たことの無い人が多勢であることは分かるのですが器が狭く、視野も狭いまま大人になりそのまま次の世代(親が子へ)へ引き継ぎその伝統を洗脳していくというのが常態化しているのだとは思いますが

やる気を削ぎ合い、傷をなめ合うことを楽しむ日本人

勤勉で素晴らしい芸術が溢れる日本文化なのに本当にもったいないです

だから結果的に一部のバンドはそこを俯瞰して国内との距離感を保ちながら海外をメインに活動していくバンドが居るのかもしれません

余談ですが来日バンドのサポートアクトバンドって「嬉しがるのも最初だけ」で以降は上記背景からプレッシャーを感じるバンドも居ると思われます

我々は幸いにも超小規模なバンドなので知名度が無い分、そういった話題にすらならないので助かっていますが知名度のあるバンドはそういった事象をも乗り越えなければならないというキツイ部分(精神的ハードルや鈍感さ)もありそうですね

SNS投稿を考える

我々の様な超小規模バンドとしては先日、インスタグラムで初めて1投稿「1000いいね」超えしました

つまり1000人以上の方がGoodボタンを押してくださったという

SNSのGoodボタンは単なる「自己承認欲求を満たす為」という考えもありますが、やはり影響がありました。この投稿はライブ前のプロモーションを兼ねたアー写です

実際、ライブ当日券がどんと増えましたし、フォロワー数がこの投稿後の数日間で400名位増加しました

ということはやはりバンドにとっては大きなプロモーション告知になっています

なぜこの投稿がそうなったのか

ライブ直前の告知であったことと新しいアー写であったとしても、まだ他にも要素がありそうです

分析してみたところ、恐らくですが背景が神社で日本の古風なオールドデスメタルとの一致もその要素の1つとしてありそうです

結果的にこの投稿で初めて我々を知ったという方からのフォローが激増しましたしマーチオーダーも増えました

現社会においては「いかに認知されるか」が大きなポイントになっています

以前にもここで書きましたが「世界で一番凄い曲なるものを創っても認知されない限り駄作で終わる可能性も」です

冷酷ですが音楽とはそういう部分もあると思います

他にも中国版TwitterのRedで14万インプレッションが付いたことがありました、確かGoodボタンは600だったと思います。それは上記とは全然異なる流れでした

なぜか当方が「中国の国民的歌手にそっくり」だということでリツイートされまくり拡散

お笑い要素を兼ねたコメントも溢れたのですが、それでも「認知される」という部分ではライブ前日の告知において大きなプロモーションとなり実際に公演は大盛況でした

エージェントからも物凄い喜ばれましたし長所しかなかったです

公演は2日だけだし、まさかそんなに売れないだろう前提で持って行った物販CD200枚ですが2日目の途中で全部売切れました

それほどSNSの影響力というのは大きいことをまざまざと見せつけられました

ただ注意すべきは、逆に考えると「諸刃の剣」でもある訳ですので、これも以前にここで書いた通りですが我々の様な超小規模バンドにとってSNSへの投稿内容は私情や感情を極力避け、淡々と無難な告知内容を続けることが末永く活動をしていける選択肢の1つかもしれません

演奏の出来と実際の相違

演者はその日のライブ演奏の好不調で「その日のライブがどうだったか」と自分なりに解釈評価しながら「凹んだり」「上手く行った!」と感じていると思います

ですが実際には「ライブ演奏の出来」と「お客さん側の盛り上がり」は一致しないことも多々あるというお話です

結論的にはバンド演奏の出来不出来ウンヌン以上に「その場の空気を支配できれば盛り上がる」、「支配できなければ盛り上がらない」なのかもしれません

演者は当日の自分のプレイの出来具合で落ち込んだり、喜んだりしがちです

ですが、お客さん側からすると「衝動」や「迫力」、「一体感」が全て

ライブは体感なのでお客さんも演者も双方がアドレナリンが出るような迫力ライブが出来れば「最高!」という空気が生まれます

バンドとしてはこれを作り出せるルーティンを見つけ出しそれを習慣化できれば理想ですよね

以前のライブで、個人的には演奏がボロボロと感じ後日も凹み続けていたライブがあったのですが、ライブそのものはメチャクチャ盛り上がり評価もうなぎ上りという経験をしたことがあります

これが正にそうなんだと思います

個人的には演奏がボロボロだと感じても、その時は幸運ながら「空気を支配」していたのでしょう

ただ、これを意図的に作り出すというのは様々な角度からの分析、ルーティン、習慣etcを探る必要があります

どうしたら良いのでしょうか?

我々はまだその段階のバンドでは無いのかもしれません、対策が見つからずにいます

ただ逆パターンもあります。「今日は演奏上手く行ったぞ!」と思ったライブで反応で得られなかったケース

これは「空気を支配する一体感を創れなかった」からだと今のところ考えています

バンド全体の「動き」と「間」なのかもしれません

この課題解決を難問に感じるレベルなのでライブバンドとしてはまだまだヒヨッコなのだと思いますが今後真剣に取り組んで行く必要性を感じます

デスメタル・ボーカルのマイク

マイクの種類は知見が無いです、人づてや自身でトライしてみて気に入ったものを使っています

これまでの使用経歴は90年代がShure57で、2020年の再活後はShure58でした

ですがライブ経験値が上がるにつれ物足りなくなってきてどうしようかと。

そして現在は「これしかない!」というマイクに辿り着きました

これも定番中の定番ではあるのですが「Shure Beta58」です(Shure58の上位モデル)

最安値はサウンドハウスさんで24000円切るくらいでしたので10万円以上するマイクも多い中ではかなりのお値打ちだと思います

このマイクに変えた経緯としては先日のシンガポールショーの際にPAさんから超オススメされまして

実際にお借りしてライブしましたところこれまで持参してきたマイクよりもかなり良かったです

「なにが良かったのか」は感覚的なのですが精神的な安心感のある出音でしたし

特にBETA58はマイクは仕様的に他よりも感度が高いので音量も上がりますしそう感じたのでしょう

知見の無い、当方の使用マイク紹介ではありますがで「デスメタル向き」だと思いましたので参考まで

信用を見定めることと自己防衛を常に想定

天災や健康問題以外でもライブ出演/開催が飛ぶ様な内容を少なからず見聞きします

我々は決まったライブをキャンセルしたことが無いです

あるとすれば交通事故骨折などが発生してそもそも楽器が奏でられなくなったとか災害等で物理的に移動がままならない事でも起きない限り無いでしょう

決めたなら出演するだけで以外の選択肢は無いです

言うは易しと思う方も居られるかもしれませんが、それしか言いようがないです

なので「決めるまで」のプロセスに全力を注いでいます、もちろん招聘側からの決断要求(Yes or No)は準備の為に急ぎたいので即断決定する必要があります

我々は基本「即答」(遅くとも48時間以内の返信マスト)でやっています

ただ特に海外でかつ、初めてコンタクト頂いた場合はどうするかですが

簡単に例えるならば「エージェント版の四季報を細かく確認するような感じ」でその会社や個人についてSNSやHPや過去のイベント履歴を細かくリサーチしています。それでも分からない場合は過去の出演者を辿ります

過去に招聘をお断りせざる得ないと判断したイベントが複数ありました

詳細は留めておきますが、やり取りの中で結果的に相互が上手く行かないのではという匂いを感じたりがあります、臭覚というか

初回は特に雑談は重要だと思います。人物像や開催方向性を把握して行く事ができますので

なのでいわゆる騙された的なイベントには”ほぼ”出演したことは無いです。危機一髪回避はありますがそれは事前にやんわりとお断りさせて頂いています(せざるを得ないと判断したので)

”ほぼ”と書いていますが予め決まっていた演奏フィーが一切無かった(ゼロ円)ことがありました。その一度だけですね

逆パターンも見聞きします

「バンドが来ない、ブッチした」というケース

これは最悪手です、まずバンドの信用度が無くなります

招聘側からも呼ばれなくなるし、チケットを取っていたファンも離れる可能性大

これを防ぐにはやっぱり普段からのやりとりは重要だと思います

例え開催当日に初めて会う事になる場合でもチャット等で雑談ができるまでの信頼関係が築けるかは重要だと思います

仮に雑談できるまでの関係性では無くとも連絡が密に取れて会話のキャッチボールが円滑であるかどうかはキーポイントです

ちなみに返信が遅いケースは怪しんだ方が良いと思います

やる気がある人は反応が早いですし「前のめりになる」くらいまで反応が早い人は経験上、例外はあるかもですが信用度は確率的に高い感じがします

ただし最も重要な事は「詳細条件を全て相互が事前に承認できた上で決めること」です

曖昧はNGです、恐らく何か起きるでしょう

日本人はお金の話になると曖昧にしがちですが、その曖昧さは相手に隙を与えることになるので不利にしかならないです。なので先にハッキリと境界線を提示くださるプロモーターはありがたいです

つまりバンドとしてはキッチリと冷静に最初から条件提示くださるエージェントは信用度が高いです

できること、できないことをハッキリ最初に分かるので迷いも少ないです

それであってもあらゆる角度からの最悪パターンをも想定してからツアーに出ています

バンマスはメンバーを守る責任がありますので

分かり易い例だと「空港送迎が有る事前条件で到着後、誰も迎えが無い」

これも万一を想定しておいてその国の配車アプリを使えるようにしています

あとは「手配頂いているはずのホテルが行ったら予約されてなかった」

これも周辺のホテルをすぐ見つけられるようにしておくのと自力で会場に行く手段も準備しいます

つまり「まな板の鯉」にせず、最悪は出演の機会だけを頂いて「勝手に行って勝手に帰ることもできる」までをも想定しています

こんなことを書くと、まるで誰も信用して無い様に見えるかもですが自己防衛の一環です

過去に10年海外で生活していたことがあるのですがその中で「何が起こるか分からない未来は何事においても自分でなんとかしていかないと」という習慣がついてしまっています

言えることは

①相互のやり取りが密であったかどうか

②反応(返信)が早かったかどうか(ホッタラカシにされている感があればその匂いを嗅ぎ取る能力必要)

③事前に条件がクリアに整備されていたかどうか

だと思います

肌の色

タイトルですが本当に勇気のいる内容になります

メタルはハクジン労働者階級から発生した音楽という歴史が多々語られておりデスメタルバンドでいうと初めてそれを覆したSuffocationがなぜ認められて来たかが分かると思います

我々オウショク人種。そのオウショク人種でデスメタルバンドとして世界を席巻するようなバンドが歴史上出現したことが無いと思います

Suffocationの様に将来いつか打ち破るバンドが出現して欲しいです

ひょっとしたらと注目しているのは中国のデスメタルバンドです

後追いながらもエクストリームメタルバンドが出現しています

演る人達は必然的に世代も若い人になりますし最新鋭機材からのスタートが出来ますし演奏技術に関してもSNSや動画からのレシピで上達スピードも半端なく、更にはデスメタルミュージックの歴史を探る吸収スピードも物凄い速さで習得されています。更にはMV制作やマーチ関連制作も中国は強いです(安く作れる上に品質も抜群に上がっていますので大手も含め主要な生産依頼先になっています。その方面ではベトナムやインドネシアも)

余談になりますが下記我々のビジュアライザーMVは中国のデジタルデザイナー氏に制作頂きました

メールでMV制作依頼をしたのですがマテリアルは①アートワークと②歌詞だけです。データ送付後、次の日に「出来たよー」と連絡が来て特に修正するような必要も無い完成品でしたので、そのままデータを頂き完納です。やりとり僅か3回(依頼→マテリアル送付→納品)も凄いですが、依頼して僅か数日で完了というのも凄いですよね。こういう感じなので誰も勝てないでしょう。その位、何をやるのも早くて安くて制作スキルも凄いです

話がだいぶ逸れてきましたので戻します

将来、オウショク人種でDeicideやCannibal Corpseクラスでメインストリームに出現する可能性

ちなみに英語(英詞)に関してはもはやジャパニーズイングリッシュも受け入れられている時代(外国人も日本人の英語発音に慣れて来た)なので気にしなくてよいと思いますし、むしろその方が日本人アピール的に良い影響をもたらすことすら出てきていると思います、アイデンティティというか。ライブ上でも一生懸命その国の言語で挨拶をしようとする姿勢の方が歓迎されやすい感じがあります。例えるならデーブスペクターさんの日本語は上手すぎてバンドライブでは外タレ感が無くなるという皮肉な可能性も

現況国内でのデスメタル系ライブシーンは海外有名バンド来日ですら100人も入らない範囲が常態化しているのは、やっぱり世界のメインストリームに立てるくらいの日本人デスメタルバンドが存在しないからかもしれません。その位の立場のデスメタルバンドが出てこない限り国内デスメタルシーン活性化にはハードルがあると感じます

国内筆頭だとDefiled、Kruelty、兀突骨、Invictusでしょうか。幅広い視野を持って精力的に活動されていると思います

もちろん我々もコツコツ頑張りますし他責にはしませんが、彼らがもう一段階ガツンと殻を破って国内メインストリームでシーンを引っ張って行く様なことが起きれば後続もどんどん出てきて国内プロモーターにとっても集客力を含めて興行成立し易くなると思います。それほど期待しています

我々日本人デスメタルバンドが多勢のサポート(ファン)を得るには海外からの逆輸入でないと認めてもらえないのではという長年のメタル文化というか、そんな風には思いたくないのですが、それでもその様なニュアンスは少なからずあると思います

我々を応援下さるコアファンは少数精鋭で長年ずっと応援してくださっています。彼ら(彼女ら)の支えにより我々は活動が出来ているのですが全体のパイと言う面で考えると本当にマニアな世界ですし、如何ともし難い状況かもしれません

サブコンシャステラーはコロナ直前に再活だったのでいきなり出鼻をくじかれましたが、コロナ後からは国内のみならず海外、先ずはアジアのマップを塗って行こうとここ数年そのような活動にも重きを置いています。実際どの国に行っても熱烈に迎えて下さりバンド冥利に尽きるだけでなくファンの母数が一気に変化しました

日本人でメインストリームに立つ様なデスメタルバンドの出現があれば国内ライブシーンの再興はあるでしょう

エクスペンシブ・ホビー

敢えてカタカナ書きに留めておきますが海外にツアーへ行くと、海外のバンドや海外プロモーターとの雑談内で頻繁に出てくる、ある意味では皮肉的なワードです

近年有難くも海外プロモーターからお声がけ頂くことが増え各地のオーディエンスに届けたいという強い想いの元でショーを行っています

そしてツアー先である該当国へ到着後はウェルカムディナーと言いますか関係者から食事のお誘いを頂いたり、ショーの後の食事も同様、更には気を使って隙間時間にその国の観光や特色紹介に連れて行って下さったりもあります。その際の雑談がとても勉強になっています

今回のタイトルはその際に頻繁に出てくるワードです

以前から「音楽活動は金持ちの道楽レベルな思考からスタートしないと難しい、そもそも貴方の事を誰も知らないのだから」と何度も書いてきましたがタイトルは正に同義といっても良いでしょう

4畳半アパートでアルバイトをしながら将来のロックスターを夢見るなんて言うのはテレビドキュメンタリーの世界です

アメリカツアーであろうとヨーロッパツアーであろうと航空チケットすら買うお金が無ければツアーの実現できないでしょう

ですので世の中の99%のツアーバンドはライブ活動に対する強い意志の元で経費や都合を捻出しながら敢行しています

地元でのライブや国内ツアーならまだしも、果敢に海外まで出て行って能動的ツアー活動しているバンドはそれだけでもの凄い事だと改めて認識しています

デスメタルの場合、ロックスターになるようなジャンルでは無いのでツアー活動をやるかやらないかはバンドメンバー全員の「強い意思と音楽への並々ならぬ熱意」が全て

ご存じの通り、決して動員が何千人もあるようなビジネスショーというよりもこの業界は100人単位(少ないときはそれ以下)のショーです(収益化を目指すことは困難な道&トントン以上なら成功部類)

勿論、一般のオーディエンスの方からすると音楽の好みは人それぞれですので「あのバンドは好き、あのバンドはイマイチ」など各自の好みがあって自然だと思いますが演者側の視点で考えると海外に行ってまでツアー活動しているバンドに対しては、もはやそのバンドの音楽の好みを超えた尊敬の念の方が強いです

我々も演者側なので想像ができるんですよね、その活動に辿り着くまでの物凄い努力や交渉能力、たゆまない準備や生活環境整備。そして何より音楽活動に対する次元を超えた人一倍のパッション

共演者やプロモーターからもツアーの度にあらゆる角度での苦労話やその置かれた環境を含め学ばせて頂いています、毎回感服しきりです

何より先行者(先輩)の知見と経験から学ばせて頂く事は重みも違います

我々は超小規模バンドで亀足テンポのヒヨッコ

先行者へのリスペクトと共に彼らからも吸収学習させて頂きながらコツコツ活動して行こうと思います

文化の違いで済ますのかどうか

12月にCRYPTOPSYツアー中国公演の全日程3デイズに共演出演させて頂きます

収容内訳は

①DAY1/大都市(例/東京クラス)で800人収容

②DAY2/同会場(大都市)の2日連続開催なので同じく800人収容

③DAY3/地方都市(例/福岡クラス)で400人収容

そしてチケットは間違いないく「完売」する見込みだそうです

正に驚愕レベルではあるのですが果たして人口の差や文化の差で「日本は諦めてしまっても良いものでしょうか?」というお題です

まず第一に

日本の場合は「個人がそのバンドを見たいかどうか」が全てで、個人の行動(観に行く/行かない)によるところが大きいかもしれません

一方で中国の場合はイベント=社交・祭りの場としても気軽に集まる文化

友達を誘って皆で音楽を聴きに行ってお酒を飲んだり喋ったり物販を見に行ったりのイベントの様な

例えるなら若者が友達同士でゲームセンターに行くような「遊び場」感覚とも言えるかもしれません

2025年2月にSinister中国公演で共演出演させて頂いた際に感じたのは、もちろん生粋のメタルファンも多数ですがイベントを「お祭り的に遊びに来ている」感覚も強いです

ただこれを参考にして国内で解決するのは根深いと思います

日本は敗戦後の自虐文化が80年以上に渡り根付いています

同じ日本人同士で足を引っ張るネタを探すかマイナス方向を面白がっては報道やSNSで叩く文化

ですので何事も閉鎖的ですし尖ろうものなら揚げ足をとってでも降ろすというか

中国の場合は「そんなことをしようものなら」…(省略)ですからね

とはいえ著名海外デスメタルバンドですら国内では観客100人が精一杯という流れは厳しいですね

「何が変われば日本のシーンが変わるのか」をまず現状把握してみたいと思います

①宣伝媒体が限られ過ぎてその多くはバンド個人発信レベルでしか情報が届いていない(知られない)

②アルゴリズムを含めフィードに運よく乗らないと情報が届かない(知られない)

③地方からわざわざ行くまでの話題性やお祭り感が出せていない(知られない)

つまり「情報が届いていない、知られない」が大きな1つの要因だと思います

確かにデスメタルは地下シーンではありますが「知られない限り」は母数の増加は難しいでしょう

なぜなら中国の様な「イベントに敏感でお祭りに行く感覚」ではないのですからね

難しい問題です、戦後の大手メディアが80年掛けて作り上げて来た揚げ足取りと足の引っ張り合い報道

そしてそれをコソコソと楽しむ日本の習性文化が完全に醸成されてしまっていますからね

バンド系SNSを見ていてもそうです

脱退、解散、スキャンダル、逝去の発信ばかりが目立ちタイムラインに流れてきます

本来、ライブ告知やリリースなどで目立つ事が本望というかそれが「知られる」ですからね

真逆であるこの状況を覆して行くというのは、これからまた80年掛かるのかどうか、日本人の民族的な精神自体が変わる事も必要でしょう

更には同じエクストリームメタル界隈でも叩き合うというか、「業界を盛り上げるためのイメージ作り」とは掛け離れたいざこざ?の様な事も多いですしね。これも例えるならどうでも良い他人事の不倫スキャンダル等を必死で叩くのと同じと言いますか、個人的には全く興味が無いです笑

日本人同士なのに、助け合うではなく蹴落とし合う文化はそう簡単に変わる事は無いでしょう

とはいいましても現実的?に何が出来るのかを考えてみたいと思います

先ずはSonyやAvexなど極端に大規模なレーベルから契約リリースするです。否応なしに「知られる」が達成されるでしょう。極端ですが極端でないと風穴は開かないと思います

以前から幾度も書いてきていますが「たとえ世界で一番凄いデスメタル曲を創っても知られない限り誰も知らない」です

あとはメディアがこれまでにしてきた偏向報道(というか制作側の思想と思惑)ですがみんな信じて来たわけで、その情報洗脳により幼少時から大人になってきてるので大手メディアの情報操作次第で人間の人格まで形成されてしまっています

次は難しいですが垣根を取り払うです

細分化し過ぎているメタルジャンル

ブルデスは好きだけどメロデスはチョット..

.スラッシュメタルは好きだけどデスメタルはチョット…

好みまでも細かく拘りが強過ぎていることも日本文化の特徴

例えばですが個人的には「エクストリームメタルフェス」ならスラッシュ、グラインドコア、デスメタル、ヘビーメタル、デスコア、スラミングデス、ミクスチャー、ノイズetcのあらゆるメタル系が「ごっちゃ煮」であるからこそ「フェス」だという感じがします

ですが実際は長年に渡り近似値バンドでイベントが固まる印象(それが悪いわけでは無いですし親和性があるファンも集まりやすい)がありますので「広がり」と言う面ではハードルを越えられずにいるかもですし、それがかえって更に拘りと細分化へまっしぐらな蟻地獄モードになる可能性もあります

ただこれも難しいハードルで小さい塊(地下バンド個体)が長年に渡り分散化してきているので、それを混ぜればすぐに収容規模があがる(シーンが盛り上がる)かというと、そうでは無いと思います

大きな塊のごっちゃ混ぜの大成功を経験し「それが面白い」という流れで「流行る」まで行かないとなかなかでしょうね。ただ現状は拘り精神が強すぎて(興味無いバンドは観ない傾向)挑戦するのがなかなか難しいのかもしれません

あと最大の問題はシーンが小さ過ぎて各自が自分の身の事で精一杯なので他のバンドを応援するとか後続を引き上げるなどの余裕が無い可能性も

ちなみに我々も情報発信していますがバンドから「いいね」を押されることはほぼ無いです

ほぼコアな地下シーンのファンの方のみからです

バンド同志で相互に押し合っているところは普段から身内感あるバンド同志の儀礼的「相互いいね」

特に我々の場合、普段音楽関連の方達と関わることが無い生活をしているのでバンド徒党的な部分は皆無です。共演等で知り合いのバンドやリスペクトしているバンドは居れども普段接触機会はほぼ無いです

生きている間に中国の様なお祭り感なライブシーンが国内で起きることがあれば見てみたいですね

時代の変化とSNS

僅か数十年前はテープトレード、手紙(文通)のやり取り、個人ファンジン誌で情報を得ることが主要だったアングラ音楽

その後にCDやビデオテープが全盛を迎え、更にはインターネットも出てくるわけですが、今やストリーミングの登場で「音楽は無料でも聴ける」になってしまいました

幸か不幸か我々の様なデスメタルジャンルになると好きなバンドTシャツを着たり、物理マーチであるCD/レコードを入手したいと思う傾向がかろうじて残っている感じです。

そんなインターネット社会でバンドとして何が出来るかを考えてみます

一旦話を逸らせますがスポンサーの少ないマイナースポーツ競技業界では選手が各自でYoutubeチャンネル開設し自分の試合の配信ライブをし始めています。試合前に自分で三脚を立ててIphoneで流す感じですから手間も掛かりません

こういった選手個人が自分の試合を自力でライブ配信していくという「輪」が広がり今では皆んなやってるというくらいに瞬く間に広がっていきました。スポンサーが居ない選手は遠征経費を含めて自腹ですし、成績が悪ければ大会結果のメディアに名前が載ることも無いですしね

なので個人でどんどん発信して行っています。これが功を奏し「オススメ欄」を含め雨後のタケノコの様にどんどん出てくるので、ふとしたきっかけで業界自体に興味を持つ人が増える事でこれまで日の目に当たらず存在すら殆ど知られていなかった選手を知る事ができるきっかけとなりファンも増えています

特にライブ活動をするバンドであればSNS発信は告知プロモーションの為にやった方が良いでしょう

以下へ音楽系を対象としたSNSで重要度の高い(効果/影響大)と思われる順番に挙げてみます

(アジアのバンドが世界に向けて発信する基準)

①Instagram

②Youtube

③小紅書(Red)

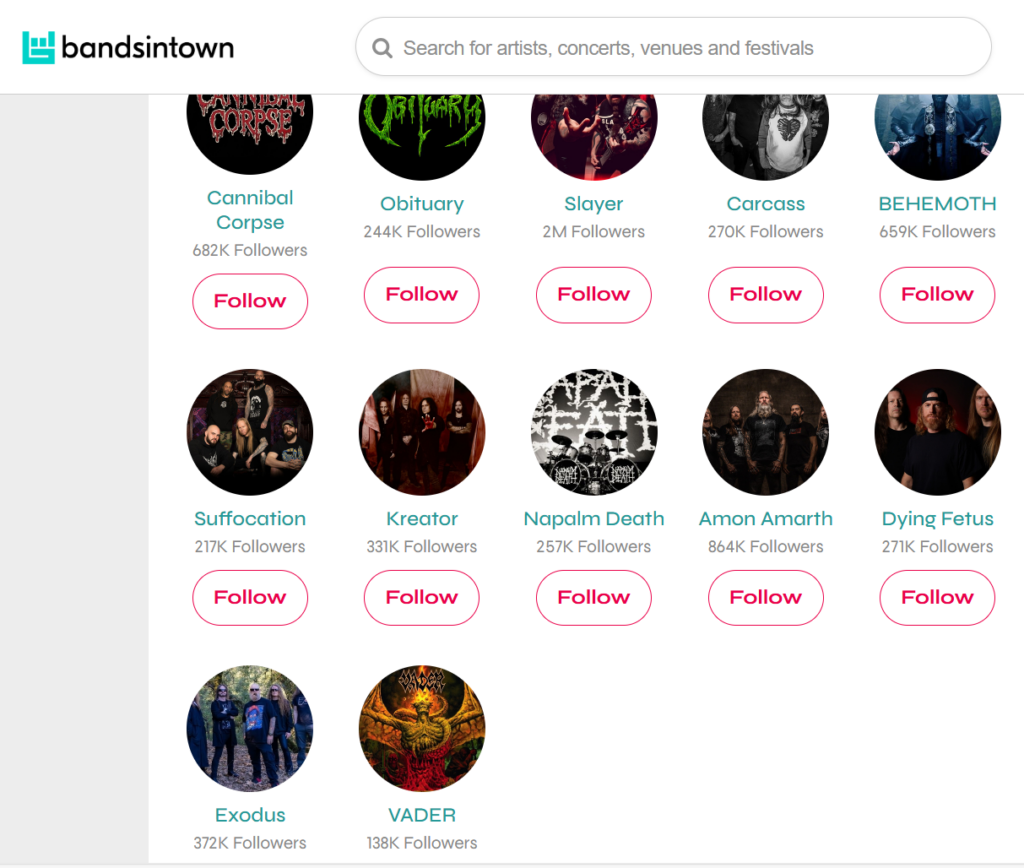

④Bandsintown

⑤Facebookバンドページ

⑥X(旧Twitter)

⑦バンドオフィシャルHP

個人的に考えた順番ではありますが特にアジアのバンドにとってはほぼ合っているのではと思います

ひょっとしたら、ここでいう最下位のXが一番上ではないかと思う人もいらっしゃるかもしれませんが音楽系は世界人口で考えるとインスタグラムの独走だと思われます。日本は独自文化がありますのでXでの利用率が高いのでしょう。実際、Cannibal CorpseやDeicideがツイッターを頻繁に更新しているイメージは皆無ですよね。なので海外ミュージシャンは来日公演があるときだけ慌てて久しぶりにXを開いて告知更新をするみたいな。あくまで日本向けで告知利用する傾向だと思います

順番のトップ2は視覚と聴覚のSNSです、つまり↓

■インスタグラム→フライヤー告知やライブの写真

■Youtube→MVや新曲を聴けるようにして告知する

このような仕組みだと思います

なお③の小紅書(中国版X)は開設するなら今の内です。これからの数年でレッドオーシャンになるかもです。一年くらい前(2024年)に開設しましたがおススメにどんどん日本の著名ミュージシャン出てきています。つまり矢継ぎ早にこぞって開設し始めています。(例えば最近だとマーティフリードマンが開設)やはり人口が人口ですし市場規模も大きいこと、母数が大きいこともありますが追い打ちを掛けて「エクストリームメタルの波」が来始めていますからね。今後はそうこうしている内にかなりの数のデスメタルバンドの小紅書も乱立していくと思われます

そして④Bandsintown(チケットリンク付きライブ告知SNS)については我々は完全に後追いで最近開設したばかりです。このアプリ自体は既に10年以上前からレッドオーシャンと言いますか、もはや「バンドやってるなら皆活用していて当然でしょう」と言うと言い過ぎですがそれくらいメジャーな「音楽特化型のライブ告知アプリ」です。このアプリは海外ツアーをし始めてから知る機会となり、今更感はあれども開設しました。内容的にはてっきり海外ツアー向けかなと思いきや国内邦楽系の著名アーティストを含め、なんなら現在地付近の本日開催されるライブ情報(チケットも携帯から買える)まで出てきますので便利です。このアプリは完全に浦島太郎でしたし開設以降は色々チェックしますね

以上、昔のテープトレードやファンジン漁りの時代からいまやアプリ告知とストリーミングという時代の流れについてでした

ステータスマウント

今回は敢えて故意にチョットいやらしい風な表題を付けてみましたが

『あの〇〇大規模フェスに出た」、「あの超有名な〇〇と共演した」

このような感じの内容をSNS等で発信しているのをよく見掛ける意味について考えてみます

もちろん「そのフェスに出たから偉い」とか「その有名人と共演したから偉い」ということは全く無い訳ですが、表現の仕方によってはそういう風に聞こえる(見え隠れする)こともあります

そもそもバンド音楽自体の本質的表現とは全く関係ない部分ですが

それでも「あのフェスに出た=そのバンドは凄い」、「あの有名人と共演した=そのバンドは凄い」という、仮に本人は凄くなくてもその有名人と共演したこと(虎の威を借る狐)でバンド評価自体が上がるならばその影響は大きいのでしょうし逆にそんなことが影響するならばチョット馬鹿らしいですが、それだけやっていれば良いのではという冷めた現実も考えられます

本末転倒…

ただバンドにとっての長所もあります

その実績を表現することによる「バンドの信頼性」です

エージェントやヘッドライナー側がそのバンドの出演にOKを出している訳ですからそういう意味で認められたバンドという捉え方です

確かにそういった実績を書くことで曲を聞いたことすら無い”初見”の人にも一瞬で”凄いんだ”という信頼感イメージを与えることが出来るという要素も挙げられます

ただ、それを起点に実際に聴いて下さるのかどうかは別物ですし、名前は知ってるけど聞いたことは無いし、見に行ったことも無いは実は多いと思います、あくまでSNS表現等の知名度先行型バンド

もちろんその文面を見て「へぇー、凄いんだー」だけで終わる可能性もあるかもしれませんが、それでもその瞬間だけでもそのバンドを「知る」というきっかけが出来るのでつまりは認知の全体母数が多くなることによる「周知の可能性が拡がる」に繋がります

この件についての個人的な現況の思考は、ステータスを目的にするのは本末転倒ではあれども周知の為に実績面をツールとして活用するのは有効といった感じでしょうか

ただこういった華々しい実績を盾に「俺は偉いんだぞ」的な文面を見た時はちょっとヒキますね

あくまで「周知の為のツール」として使う表現をすることが有用でしょう

実績を盾に文面での言語表現をするバンドが多いのは「認識される可能性の母数の多さ」があるからでしょう

①「大規模フェス等の出演実績有り&再生回数が多い」=「そのバンドは凄いバンド」

②「大規模フェス等の出演実績無し&再生回数が少ない」=「ショボいバンド」

と言う大衆の認識/判断が多数です(なので俗に言う炎上商法すら流行してしまう訳ですが)

我々の様な超小規模バンドにとっては耳が痛くて厳しい話にはなりますが現実社会ではそのような評価と認識をされる傾向が大いにありそうです

経費面で考えると例えば海外ツアーならば著名バンドのオープニングアクトで廻った方が一度に沢山のお客さんの前で演奏できるのでDIYでホールブッキングして行くよりもパッケージツアーの方が経費効果は絶大かもしれません

最終結論としては「表現手法には気を使いながらも実績は上手く有用して行った方が良いのかな」といったところです

ライブに招聘されたら出来ることを全力

ライブに招聘されたら出来ることを全力で告知です

たとえ我々の様な超小規模&拡散力も無いバンドであってもです

主催の方は会場を借りたり準備したりフライヤーを作ったり一生懸命宣伝します

興行が赤字だと困るから必死なはずです

我々の様なヘッドライナーでは無い超小規模バンドであっても出演させて頂く限りは助力になればと必死で告知します

その興行が「上手く行かないと心が痛い」からです

ヘッドライナーでは無くとも申し訳ない気持ちになりますし、どのバンドもそれが自然だと思っていましたがバンドによってはイマイチ宣伝していないケースもちらほら

何の為にライブをやるんだろう的なこともありますし、主催者の立場や関わるスタッフの方達の事を思えば「宣伝告知しないは無い」です

実はちょっと心配なんですよね、間もなく遠征する某ライブ

厳しい言い方になりますがヘッドライナーがプロモ告知してないので「そもそもその日にそこでライブがあることすら誰も知らないのでは?」というくらいに静かです。現況の前売り券数もほぼ我々を目当てに来場くださる精鋭のお客さん

日程が迫って来た現在、主催者は焦り始めました…それはそうですよね

現在、メインアクトではない我々がマメに連絡を取り合い、プロモアイデアを出し合いながら必死で告知しているという

こういったアクションをしないバンドの行動心理は読めないです

以前にも某ライブで似た経験がありますが興行の結果自体はやはりイマイチでした(ですがそれでも公演を探し出して来場くださった激熱な精鋭ファンとの交流が出来たのは幸いでしたが)

ライブしに行くなら事前のプロモーション告知は必要でしょう

「日程、会場名、会場住所、出演者、チケット入手方法、当日券有無、開門時間」は最低限の告知情報です(できれば出演タイムテーブルも)

なぜやらないのかは思考が違うから分からないですが不思議です

ただ我々にとってはこういう事がきっかけでヘッドライナーよりもエージェントとの絆が強くなり信頼関係が深まるという

強固なバンド(メンバー)とは

近年、光栄にも多くの著名バンドと共演させて頂いていますが、世界的に有名なバンドであっても毎年のようにメンバーの誰かしらが下船(離脱)し新しいメンバーを迎えるという上船(加入)の状況が続いています。(今年2025だとDeicide、Cannibal Corpse、Cradle of filth、Pestilence、Sinister等)

個人的には「バンドメンバーは下船と上船が続くのが自然」とすら思っています

ファンからすると知る由もない事も多いとは思いますが、下船理由の99%は経済活動的に続かないからです(表面上、そうは言わないとは思いますが)

例えば2週間や1か月のツアーをするとしたら

先ず最初の段階、つまりツアーに参加する前段階で「普段の生活がそもそも基本的に自由の身である必要」があります、言い換えるならば長期間に渡り家を空けても「やっていけるかどうか」です

なので帰国後の経済生活も成立できることが前提です。それが出来ないパターンでツアー後に離脱するとか、レコーディング後に離脱するとかはもはや定番かもしれない位によく聞く話です。「ツアー中に仲違いした」とかその類は実は「経済的な話」(やればやるほどシンドイとかの金銭的にキツイ系)が糸口となり、もつれただけなのかもしれません

ご存じの通り「デスメタルで家が建つ訳では無い」ので

となると著名バンドであってもツアーで家を空け、その後に僅かばかりのギャラを持って帰ってくることができたとしてもツアー後の生活はどうするんだとなります

なので、ツアー活動が無い日常生活期間においては例えばですが下記で賄える様な人じゃないと難しいと思います

①自営業

②会社社長(自由が利く)

③ツアーの為に有休が取れる会社に勤務

④富裕層(不労生活可能)

これらは「バンド活動をするために幼少期や青年期からかなり頑張ってきた人」「もしくは生れながらに運の良い人」(例/富裕層子息、親の会社を引き継げる等)じゃないと上記を満たしながら好きなバンド活動を自由に行うというのは難しいかもしれません

それでいて長髪だったり、機材を揃える経済力だったり、そもそも楽器スキルだったり、創作スキルだったり、更に現代ではSNSの使い方が巧いかどうかだったりも

これら全てをクリアしている人は少ないと思います

だから下船と上船が続く訳です、たとえ世界的に有名なデスメタルバンドであってもです

逆に、上記に当てはまるメンバーが集まれば「強固なバンド」になると思います

サブコンは今そこに到達しようとしていますので一体感というかワクワク感がありますね

※追記的な話になりますが表面上でよく聞く「音楽性の不一致」とか「性格不一致」とかの下船の話はむしろ羨ましいというか、その類の次元で上船下船になることは(我々は)無いです。何故かと言うと前提が「活動方向性への一致」が全ての前提になりますのでその意思を持った人が集まる事になります。ですので上記の様な音楽性ウンヌンの様な部分がそもそも課題にならないです。なのでメンバーを探す必要がある際はどんな音楽ジャンルの人でも気にすらしないですし、あくまで活動意思とおかれた環境です

Defeated Sanityの新譜に聴き惚れ

上記はDefeated Sanityのドラムプレイスルー動画です

なんと言いますか、現行の我々には創れない曲です

彼らの場合、ドラムのリズムからリフ(音階)を創るのでしょう

リフ(音階)からこのリズムパターンへの着想は先ず無理であろうと推測します

いやはや、彼らの独自の道への歩みは凄過ぎますしリスペクトバンドです

良い意味で(大称賛の意味で)プレイヤー向けのバンドと言いますかガチの音楽マニア集団

ギターが曲を創るバンドは「そのギタリストは相当ドラムが叩けた方が良い」「もしくはドラムリズムに相当理解が深い方が良い」とはよく言ったものでアイデアは多彩になります

我々も次作以降に「先にドラマー作ったリズムにギターリフを載せる」というのはやってみたいですね

唯一ですが我々の3rdアルバム「Chaotic Diffusion」内の曲名「Irreversible Damage」はドラムリズムから創りました。この曲は個人的にはかなり特殊な曲で、ドラムリズムをイントロから最後までザックリと創り「それを聴きながらギターを弾いたらこうなった」という曲でギターリフの創作については確か30分も掛からなかったと思います。ドラムリズムに合わせて一気に一筆書きの様な感じで弾き切ったので一瞬で創ることが出来たという曲です

気づく人は気づくかもですが「リフに乗せたドラム」と「ドラムに乗せたリフ」は性質が違います

なのでこの曲は我々にとってはかなり異質曲となります

ギターリフから創った曲やドラムリズムから創った曲など織り交ぜられればバラエティ豊かになりますし新しい発想もありそうで面白いかもですね

ちなみに経験上、ギターリフの創作は「練れば練るほど」おかしくなります(悪くなる方向に行きがち)

我々の場合はインスピレーションでパッと行き切った創作曲の方がアルバムのオープニングや前半収録曲になることが殆どです

↓Defeated Sanityとの共演時(2024.08)写真

音の抜けは棲み分け

バンドで音を出す際は自分が好きな音を出せば良いでは無いと思います

あくまでバンド全体でどのように聴こえていて各パートの音がしっかり抜けているか

例えばですが1人でギター練習している際に「自分の好きなギターサウンド」があったとしても

そのままバンド形態に持ち込んでそのサウンドで上手く行く事は殆ど無いと思います

あるとすれば既にバンド全体での音が固まっていて(音の分離が完了状態)そのセッティングで練習する事が習慣化しているプレイヤーだと思います

よく言われるのが「帯域」

前提としては我々の場合はブラスト多めの低音ボイスバンドのケースです

先ずは帯域の近いベースとボーカルが被らない様にです

そしてギターもベース帯域と被らない様に、アンプやエフェクターのツマミの低音域は「ほぼカット」しベース&ボーカルに被らない様に

なのでギターは「耳が痛くならない範囲で中高音域を上げまくる」にしています

例えるならギターはシンバル帯域とギリ被らない位のイメージでしょうか

以前にギターの音圧が欲しいみたいな事を書きましたがやはり全体音質で考えると低域はドラムとベースとボーカルに任せる方が良いという判断結果です

我々の場合はこうすることで「全楽器の音抜け良い」(各楽器の輪郭がクリア)という現時点での結論に至りました

全楽器の中で音色を変えやすいのはギターサウンドが一番融通が利きますしね

あとは、他の楽器でしいて言うならばスネアをカンカン鳴らすような高音にすると低音帯域と被り難くなるので特にライブではスネアの音がかなり聴こえ易くなる傾向です。音楽性にもよりますがデスメタルのツアードラムプレイヤーにはお勧めかもしれませんね(例/小口径スネア、打面&裏面ヘッド高め、金属シェル、薄いヘッドetc)

実際、バンドアンサンブルの為のギターサウンドでギターを1人で練習していると中高域が高くてキンキンしている様な気がして低音弦ミュートで刻む際も「ズンズンした感じがあまり無いなー」(例/パンテラサウンドの様な)とは思うのですが慣れてくると大丈夫(気にならない)になりました

あくまでバンド全体としての音質(帯域分離)が全てだと考えています

ライブで音抜けが悪いと聴く側(お客様)からは何をやっているか分からないのでそれだけは避けたい想いです

確かにその引き換えとして演奏ミスをするとすぐに分かるので(誤魔化しが利かない)シビアな演奏にはなりますが、でもそれはバンドが上達していく為の本望(誤魔化さない)でもあります

もちろん人間ですからミスをしない事はないですし、あくまで致命的にならない様な小さいミスであればむしろ人間味があってそれはそれでアリだとプラス方向に考えています

ギタープレイヤーが他バンドのライブを観る際、ギターを弾かない人よりも「聞き耳を立てる」というか音色やスキルに耳が敏感だと思われます

なので「ついついチェックしがち」というか「耳に入ってきやすい音」部分ではあるかもしれません

もしもこれが音圧重視で輪郭が無く、何をやっているか分からないサウンドだとなんというか、興味が減るわけでは無いですがもう少し曲の輪郭を理解しながら聴きたいなと思う事があります(ノイズ系や狙ってそうしているバンドは別ですが)